On ne sait par quel nom appeler ces hautes solitudes. Il faut juste accepter de prendre le temps devant les photographies de Douraïd Souissi, les voir pour ce qu’elles sont. Et, paradoxe, pour ce qu’elles font : nous tourner littéralement le dos. En shootant dans différentes villes tunisiennes, de Makther à Haouaria, le photographe a réalisé des portraits de gens de la classe moyenne. De ces sujets en grande partie masculins, que l’on voit se replier sur leur intimité, nous ne saurons que les prénoms qui donnent d’ailleurs son titre à l’exposition : Mohamed, Salem, Omrane, Hbib ou Hsouna, etc. C’est comme s’ils devaient, malgré tout, nous rester inconnus au seuil infranchissable du cadre photographique. Si la proposition esthétique de Douraïd Souissi redoute le bavardage, elle ne ferme pas pour autant la bouche à l’interrogation éthique.

Les hautes solitudes, tête baissée

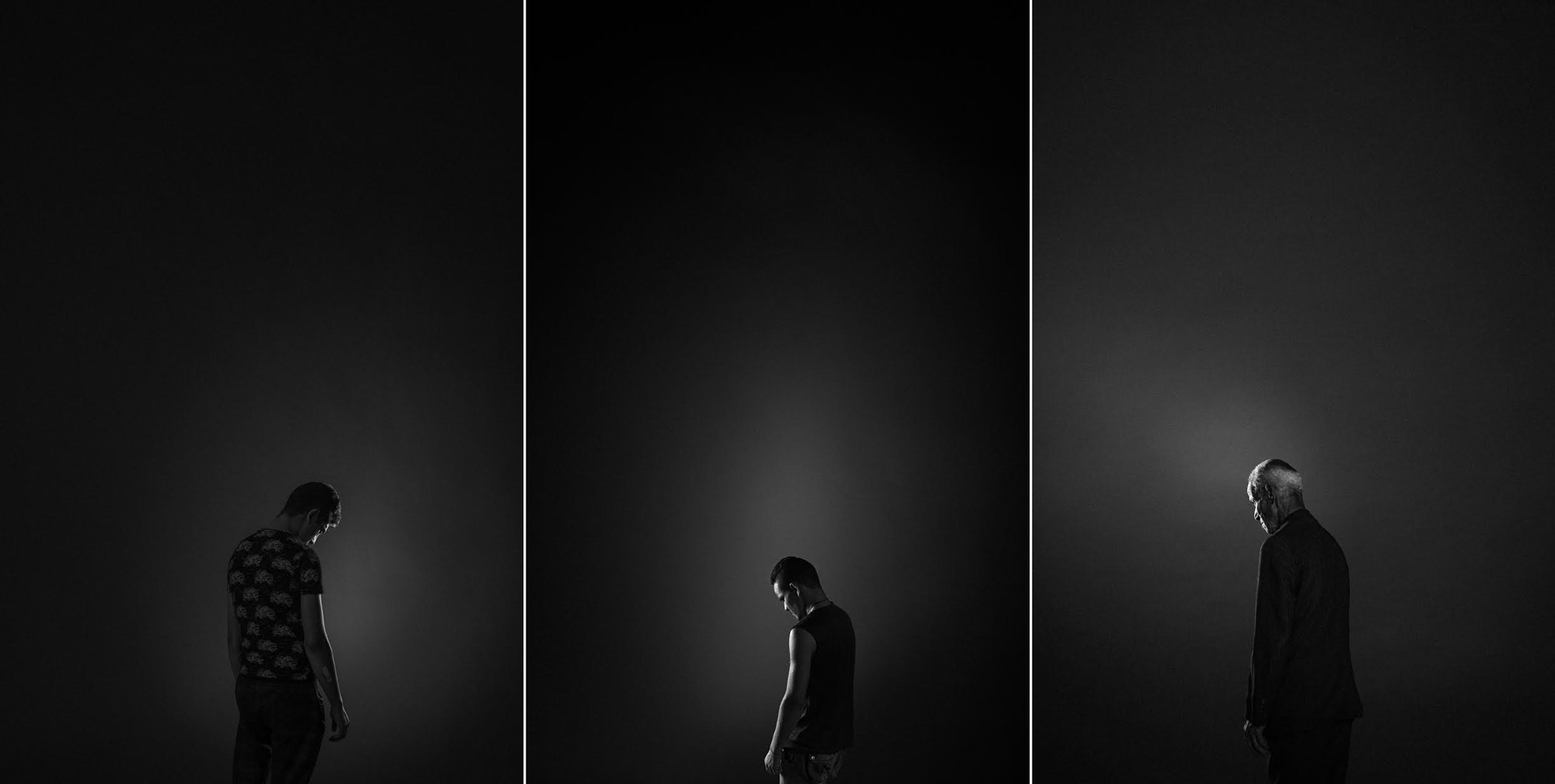

Plutôt qu’une série, ces portraits de Douraïd Souissi sont mis en constellation dans une mise en scène qui demande que le noir soit fait pour mieux voir. La nuit faite, ou le jour mis en pleine nuit, notre regard est d’emblée invité à l’humilité. Humilité du point de vue : pas de portrait frontal ni de gros plan, chez Douraïd Souissi, car rien n’est plus obscène que la complaisance avec laquelle on traite l’altérité. Humilité aussi du noir et blanc, car la nuit dans laquelle ces visages sont plongés a le cœur moins sec qu’on ne le croit. Humilité de la composition, enfin, par le dépouillement qu’appelle chaque solitude. Faut-il parler de pudeur ? Le mot est sans doute à sa place, mais il doit être nuancé.

Disons que ces très hautes solitudes se refusent au regard. Dans la rhétorique du portrait photographique, la pose frontale connote solennité, franchise, révélation de l’essence du modèle, comme l’a souligné Susan Sontag. Ici, au contraire, on retrouve des postures de trois quart et des vues de dos d’hommes, jeunes ou plus âgés. Les yeux rivés au sol, la tête baissée, tout se passe comme si chacun d’eux avait dans une oreille la clameur fouettée de la révolution, et dans l’autre l’écho d’un accablement ou d’une humiliation qu’on dirait ordinaire. Nous serions avec ces images comme devant des versions concrètes de la posture des personnages du Procès, celle des paysans kafkaïens qui, penchant la tête sur le corps, la gardent baissée sous le poids de la honte et de la culpabilité.

Il y a de cela dans cette constellation de portraits. Mais il y a surtout autre chose. Sans qu’il se fasse bonimenteur de la misère masculine, Douraïd Souissi nous déroute. Quelques photos plus loin, on retrouve trois petits formats sans titres. Sur l’une d’elles, une jeune femme voilée nous tourne le dos, cadrée en plan rapproché. Et si c’était là que la série masculine trouvait son origine ? Le temps d’un battement de cils, ce petit cliché se joue du regard hâtif, comme le fond obscur finit par se jouer du tranchant du jour. C’est surtout poser des questions à la pratique photographique, sur ce qu’implique le fait de donner à voir et de regarder, mais aussi sur ce qu’est un point de vue pour nos rétines en feu.

Chambre noire, chambre d’écho

Entre les vues de dos et les trois quarts, il y aurait peut-être une devinette des traits ou une imminence du visage parfait. Mais au regard du photographe ne répond, ici, aucun regard du sujet photographié. La focale de Douraïd Souissi fait de ses sujets des monades leibniziennes. Peut-être parce que, quand les jeux sont faits comme disait l’autre, il devient difficile si ce n’est impossible de pousser son ombre devant soi. Mais il y a sûrement une autre raison à cela. Car si tout est grave en ces temps de pose, la vue de dos tout particulièrement pèse du poids d’une pure présence. « Le dos ne sait mentir » : Douraïd Souissi aurait probablement fait sien ce mot, très juste, de Michel Tournier devant les photos d’Edouard Boubat. La véritable gageure n’est-elle pas d’ailleurs de faire tenir cette vérité dans le mystère, sans sacrifier l’une à l’autre ?

Gageur, en effet, parce qu’il y va d’un aveu maîtrisé de la composition. D’un cliché à l’autre, là où s’estompe la ligne d’horizon, notre regard s’engage dans une étrange halte. Le goût de la photographie documentaire pour les oubliés, les sans-parts, trouve ici quelque chose comme un étrange contrepoint, sans le décor extérieur qui est censé les situer ou qui, souvent, parle en leur nom. Douraïd Souissi compose ses photos autour d’un vide qui remplit les poumons, comme dans une chambre d’écho. Avec un pas de côté minimaliste, il évite de prêter d’avance aux silhouettes le genre d’identité distincte qu’accuse la vulnérable condition des classes moyennes. Les hautes solitudes sont ici tendues sur le fond noir comme des peaux lisses, dans un silence sans recours.

Gageure surtout, parce que l’attention calme et presque flegmatique qu’appelle cette série, se voit ici drapée d’une certaine insistance mélancolique. Ce que capte Douraïd Souissi, ce sont des solitudes à peine détachées du fond obscur, mais que la nuit laisse pourtant sur l’un des bords du cadre photographique. Entre l’incandescence d’une pénombre et la douceur d’une auréole lumineuse, la même sensibilité qu’on lui a reconnue dans ses premières séries paysagères du Kef et Siliana retrouve ici d’autres usages du noir et blanc. Le noir et le blanc, c’est-à-dire tous les gris qui conviennent pour vêtir d’un clair-obscur ou d’un flou gazeux un corps ou un visage à la pointe extrême de sa solitude. D’une lumière tamisée, que la rigueur de composition ne contrarie point, la proposition esthétique tire le curseur vers la possibilité d’un éclairage éthique.

Les contre-images, une éthique du point de vue

Face à ce minimalisme, les objections ne se font pas attendre. Les uns reprochent à Douraïd Souissi d’en faire un peu trop : contrairement aux images à la sauvette du photojournalisme, tout se passe comme s’il faisait subir à ses sujets un traitement de beauté. Les autres se demandent si, numérique aidant, le boîtier de son appareil ne reproduit qu’une partie de ce qu’il capte et si une certaine emphase visuelle ne risque pas de frôler le pathos. Pour le reste, on dirait de chaque cliché qu’il couve une image photographiée, comme il y a du cinéma filmé. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Sensiblement différents des vues de dos qu’il a partiellement pratiquées dans la série Will I ever ?, les présents portraits empêchent la moindre oppression d’un regard trop indiscret. En fait, tout l’intérêt de la proposition réside dans la manière dont Douraïd Souissi restitue une relation sinon d’égalité dans la présence avec ses sujets, du moins de dignité visuelle.

C’est peut-être cela, l’éthique du point de vue en photographie. C’est celle d’un regard qui accepte de ne pas franchir le pas pour divulguer quelque chose que ses sujets n’offriraient pas à l’objectif. Car Douraïd Souissi n’est pas de ces artistes frileux qui osent faire poser leurs sujets. Son éthique est celle d’un photographe qui accepte, lui aussi, de tourner le dos à l’objectif, à l’image de ses photographiés qui se sont prêtées au jeu. Et ce, moins pour recueillir leur peine que pour se faire oublier avec eux. Leurs solitudes sont alors partenaires. Avec un respect qui n’exclut pas la hardiesse, on voit déjà Douraïd Souissi lui-même de dos, dans un cliché petit format sans titre, se faisant tout petit parmi les laissés-pour-compte. Voilà pourquoi il y a, dans ces images, une profonde leçon d’humanité. C’est que la dignité d’un point de vue ne demande rien – rien de plus qu’un peu d’humilité et le partage discret d’une lumière convertie en éthique.

Et toute banale soit-elle, l’évidence vaut d’être rappelée : C’est qu’à trop voir, et trop vite, le bombage de vingt-cinq images par seconde nous désapprend à regarder. En revanche, les photographies de Douraïd Souissi ne pensent pas seulement ; elles nous font aussi réfléchir. Grâce à l’indocilité des trois quarts et des vue de dos, cet art semble donner une chance à toutes les fictions. Le cinéma d’un Gus van Sant a parfois la bienveillance de ce geste. La photographie aussi, lorsqu’elle met en commun des solitudes qui restent en travers de nos yeux. Bien plus que de simples portraits, les images de Douraïd Souissi nous disent peut-être, à leur façon, quelque chose d’un art de la contre-image. Comme s’il n’y avait d’images qui vaille que celles qui se refusent aux images prêtes-à-penser.

*Crédits photos : Douraïd Souissi

iThere are no comments

Add yours