Quand on entre dans l’exposition de Aïcha Snoussi, l’on ne sait pas trop de prime abord si l’on a pénétré dans un passé étranger ou si l’on s’en va visiter un lointain futur. Ces carcasses, ces masques, ces combinaisons, ces chimères qui parsèment les 3 étages du bâtiment qu’occupe l’expo, sont-ce des possibles du passé ? Les « vestiges » dont il est question sur l’un des cartels qui scindent les différents étages de l’espace, sont-ce ceux d’un futur approximatif ? Sommes-nous au centre de Tunis, à quelques encablures de la Place Barcelone, ou avons-nous accédé à une faille spatio-temporelle qui, comme au cinéma, nous emmène vers un ailleurs à habiter de nos peurs et de nos espoirs, de nos pulsions et de nos Éros ? La question se pose d’autant plus que l’on a sans doute affaire ici à la première exposition SF dans le pays.

Dimension(s)

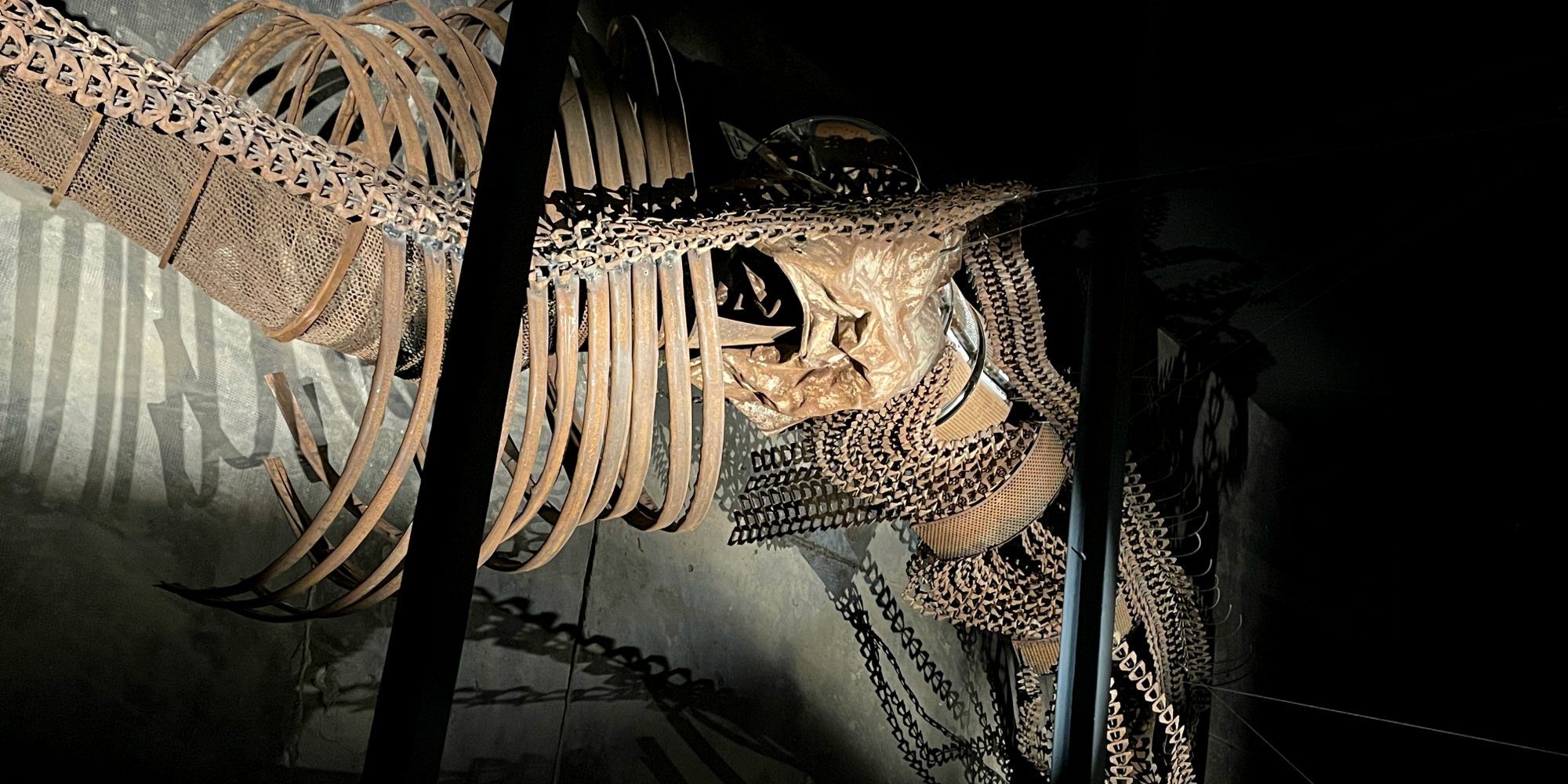

« Tétanos » commence par la fin, ou du moins par l’après. Ce qui attends tapi dans chacune de nos ombres que le moment vienne où le cœur piétine. La première salle de l’exposition égrène la mort des êtres et des choses en trois formes : cercueils (que l’artiste nomme « caisses »), linceuls (nommés « tissus ») et fossiles (nommés « infrastructures »). D’emblée, l’artiste invite à intégrer une dimension étrange mais intrinsèquement à l’intersection de la nôtre. Réel faisant un cauchemar dont il ne peut se réveiller. Ou alors une vision délirante causée par des émanations toxiques d’un complexe industriel. Gabès est littéralement citée à l’entrée de l’exposition. Écho de l’actualité qui se greffe sur l’univers de l’artiste comme les inscriptions hiéroglyphiques gravées sur le bois des sarcophages susmentionnés.

Si l’on ne sait pas exactement où l’on se trouve, à la fois en termes d’espace mais aussi de temps, il est certain que l’on n’est pas visiteurs d’une exposition habituelle ou normée. La figuration (malédiction de l’art tunisien actuel autant que le sujet l’est du cinéma) s’hybride et se dissipe et s’oublie tant est si bien qu’elle semble émettre une double hypothèse de l’impasse. Rouille, décomposition et excavation (motifs plastiques de l’exposition) indiquent clairement que d’un point de vue politico-historique, cette dimension altière (non pas parallèle) que nous explorons démontre que l’Anthropocène est une fabrique perpétuelle de ruines et de tristesses. Que faire du fer en enfer ?

Alors qu’esthétiquement, l’art, a fortiori tunisien, va droit dans le mur libéral de la restauration, la muséification et le storytelling entropy. Snoussi, a les corrosions corrosives. Or, si impasse il y a, qu’elle soit de civilisation ou de création, Snoussi s’immisce dans l’interstice. Son geste est horizon. Il est à la lisière entre le monde dans lequel on (sur)vit et une vision d’une de ses potentielles émanations.

C’est l’aspect déstabilisant de son exposition, elle met le spectateur face à sa propre déchéance collective : un commun charnel que nous étions, en voie d’extinction, en voie de prendre des allures machinales. Et un devenir hier ouvert à tous possibles, aujourd’hui aussi tracé que les rails d’un destin décidé et dessiné par l’IA. Et dans le même mouvement, à travers humour et ludisme, à travers aussi le polymorphisme de son travail, l’artiste ouvre une brèche, fissure le pouvoir qui nous esclavagise comme des bêtes ou des machines et met un grain de sable dans la mécanique du temps.

Car il ne faut pas oublier, la fission est toujours une fusion en devenir et le labyrinthe est une possible mutation de l’impasse. L’acte de création en soi invente des possibles si nombreux que l’impossible n’est en rien envisageable. Un autre tunisien a récemment fictionnalisé cette idée transformative, lui aussi à travers la science-fiction : Aymen Gharbi dans son roman « La ville des impasses » (2021, Asphalte Edition). Enfin, la dimension méta de Tétanos se révèle en même temps que son propos politique : Snoussi prends à bras le corps la question de la contemporanéité (ou pas) de l’art tunisien en choisissant l’esthétique rétro-futuriste du steampunk.

Ce qui s’exprime donc c’est la conscience de l’incongruité de se situer à l’intérieur d’une historicité qui nous est extérieure, celle de l’histoire de l’art occidental. Snoussi n’élude ni les limites du « récit officiel » ni celui de l’unicité de la réalité fabriquée par les pouvoirs, elle en fait la matière même de sa proposition politique. Elle appelle à la prise en charge de notre présent afin d’écrire notre propre Histoire. Dans cette perspective, Aïcha Snoussi est à considérer comme une artiste matérialiste de la même manière qu’un Walter Benjamin historien matérialiste.

Métal, matière la plus proche de l’âmevirtuelle

Entre chacun des niveaux de l’exposition, une inscription nous accueille. « Au commencement, le musée » au premier, « Vous êtes ici » au second. Enfin, « Vestiges » au troisième. Plusieurs travaux antérieurs de Snoussi mêlent la forme visuelle à celle graphie (par exemple ses deux œuvres dont les titres-mêmes évoquent les écritures : « Undefined Scrolls » et « Anticodexxx », remarquons de plus que les titres portent déjà une certaine défiance par l’utilisation du terme « undefined » et du préfixe « anti »).

Les amas de fer rouillé, les déchets industriels amoncelés, les sculptures androïdes mi-animaux mi-robots, sont accompagnés de notices, commentaires et biographies, comme nous en lisons continuellement sur Internet afin de nous aider à nous situer dans ce monde qui nous devient étranger et dans lequel nous nous perdons constamment si ce n’est pour les maps et les GPS qui nous situent et si ce n’est pour ces quelques inscriptions dont le fameux « Vous êtes ici » est l’épitomé existentielle. Je ne suis plus censé penser pour exister, je suis tout simplement ici donc j’existe.

De cette union entre le sculptural et le scriptural naît le spectral. En exégète de nos existences virtualisées, l’idée fondamentale de Snoussi semble être de nous rappeler que le monde, bien que de plus en plus digital, a besoin des petites mains qui travaillent dans les mines pour extraire les matériaux nécessaires aux écrans, aux outils de communication et aux batteries qui leurs insufflent une pseudo-âme. Ces mêmes mains qui aujourd’hui sont au nombre d’environ 100.000 pour extraire les métaux du numérique sont les mêmes qui ont fouillé la terre à la recherche de ses corps et ses objets accrochés à la fiction du monde ferraillé de Tétanos. Les gants que l’on voit accrochés à un des murs du centre d’art sont des traces de ces mains futures.

Il y a un malentendu prégnant dans nos sociétés actuelles. Certes, la connectivité, le consumérisme et le technosolutionnisme nous immergent dans un halo d’insensibilité, de déréalisation et d’abstraction. Comme un sentiment dans l’air du temps de ne plus sentir et ne plus appartenir. Plusieurs individus aux quatre coins du monde réagissent en s’auto-organisant autour d’un mode de vie plus humble, plus proche de la terre et plus en harmonie avec la nature et les animaux. Mais pour la plupart d’entre nous, nous restons sous la domination directe de l’impérialisme U.S. et du capitalisme mondialisé.

Snoussi nous amène face à nos contradictions et lève certains malentendus conceptuels : il n’y a aucune réalité qui soit virtuelle ni aucune intelligence qui soit artificielle. Elle sait que le mot digital veut à la fois dire « numérique » et « doigt » ou « empreinte ». Elle émet le postulat d’une hantise à l’intérieur des techniques. Elle nous rappelle à nos corps, notre matérialité et nos porosités. Les spectres ne seront éventuellement pas de chair et d’os, mais ils sont quoi que l’on fasse, une présence liminale. De sorte que même si les écrans sont en extrêmes hautes-définitions et les images en netteté et clarté de plus en plus absolues, nos visions sont brouillées et nos liants avec le monde sont fortement oxydés.

Il n’en reste pas moins que la technologie ne va pas de soi et puise ses ressources dans la terre. Nous pouvons nous enfermer tant que nous voulons dans nos espaces personnels et nos pixels individuels, notre bien-être coaché et notre estime factice de soi, les smart-machines et les voitures électriques sont habitées par les enfants morts sous les ordres de la Silicon Valley dans les mines de cobalt qui les font fonctionner.

Chimères

Quant aux œuvres disséminées dans l’espace du 32 Bis, elles ont été récupérées par les enfants esclaves de demain. La scénographie de l’exposition et le dispositif de certaines pièces, triées, légendées, organisées par groupes, renvoient à des pratiques socio-économiques familières. Tétanos donne l’impression d’avoir été composée par des barbecha برباشة du 22ème siècle. « Ces travailleurs informels récupèrent, trient et vendent des matériaux recyclables dans des conditions précaires, sans reconnaissance juridique, sans rémunération équitable ni accès à la sécurité sociale. » (Redécouvrir le rôle écologique des Barbecha dans l’économie tunisienne, Ayoub Menzli, FTDES, décembre 2025.) Ainsi, l’influence du rétro-futurisme et du steampunk que nous avons évoquée plus haut prend tout son sens.

L’artiste tunisienne recule pour mieux sauter et si elle adopte des visualités antérieures, il n’en reste pas moins que le fond de sa pensée interroge le présent, ni le passé ni le futur. En ce sens, la science-fiction n’anticipe pas l’éventuel, encore moins n’annonce ce qui va advenir. Auquel cas, elle serait seulement la description d’un destin, un système d’anticipation clos. Bien au contraire, la science-fiction propose des clefs de compréhension du présent et des outils de luttes afin de le transformer.

On pourrait me rétorquer qu’en tant que pur produit de la culture occidentale, bien ancré stylistiquement dans l’Angleterre Victorienne de la Révolution Industrielle, le choix du steampunk serait éventuellement problématique dans la perspective de l’historicité extérieure énoncée plus haut. C’est vrai jusqu’à un certain point. Ceci étant, Aïcha Snoussi ne se suffit pas de l’inspiration ou de la référence ou de l’inscription naïve dans ce sillage. Si elle revient à ce moment fondamental c’est pour mieux se délester de ces chaînes aliénantes, son geste contamine et le Tétanos dont il est question dans le titre, l’artiste le transmets à la colonialité.

Son travail oppose à la culture dominante un chaos-queer subversif qui déborde le cadre strict de sa paternité supposée. Comme l’impasse qui mute en labyrinthe, son univers punk mute de la société de la vapeur à la société du code. Queer en anglais veut dire « étrange, inhabituel » mais il possède aussi un sens primitif : « ruine ». Et les ruines de Snoussi sont heureuses, folles, convulsives. Ce sont des ruines sur lesquels on danse. En un mot, des ruines-Éros.

Par ailleurs, le travail de Aïcha Snoussi me semble aussi entrer en résonance et dialectiser celui d’un autre artiste tunisien de la même génération, à savoir Nidhal Chamekh. Lui aussi, au début de son parcours, a apposé dans ses premières peintures et ses dessins fragmentaires, des éléments robotiques, technologiques et artificiels au corps humain dans une tentative de relecture méridionale poético-politique de l’Histoire.

Il a évolué vers un art moins hybride, plus épuré, sans doute témoin de sa maturité plastique, mais il a malgré tout gardé : « une force de déliaison, une institution de différences, une injection d’écarts et d’énigmes dans le corps social de l’Histoire. Au moment de fixer la mémoire par le dessin, elle la fait glisser dans le domaine du rêve. Ce que le dessin fixe, en définitive, c’est le caractère fuyant, foisonnant de la mémoire. Regarder l’image, c’est entrer dans un rêve peuplé de fantômes » comme le note l’auteur marocain Omar Berrada à propos de l’exposition « Mnēmē » de Chamekh.

Aïcha Snoussi quant à elle, dans Tétanos mais aussi dans d’autres projets antérieurs (notamment « Memorial to the Drowned » ou « Temple » pour ne citer qu’eux), effectue le processus opposé : au « songe de l’Histoire » chez Chamekh répond le « cauchemar » du réel chez Snoussi. Si son exposition commence en bas avec la mort, l’immobilisme et la fixation, le troisième et dernier niveau renverse ce statisme. Le texte de présentation de l’expo par la curatrice Héla Djobbi insiste à propos des deux premiers étages sur une figure que j’ai conceptualisée récemment à travers l’image du gel : « créatures congelées », « œuvres figées », « arrêts sur image ». Il est vrai que la rouille et la corrosion émergent de l’immobilité. Ne dit-on pas : « La roue qui tourne ne rouille pas. » Or le dernier niveau invoque une glace qui fond, une fluidité contrariée.

A la fin de Tétanos, les œuvres s’animent, frétillantes et sonores. Ça pue, ça suinte, ça vibre, ça vit. Un peu comme quelqu’un qui se réveille d’un coma de plusieurs années, qui émerge du néant. En montant les escaliers entre les étages de l’exposition, c’est une remontée dans le temps que nous sommes invités à expérimenter : êtes-vous déjà monté dans une machine à remonter le temps ? Il est éventuellement question ici de savoir ce qui resterait de l’apocalypse. Une forme de rebours depuis la mort vers la renaissance. Une chimère.

iThere are no comments

Add yours