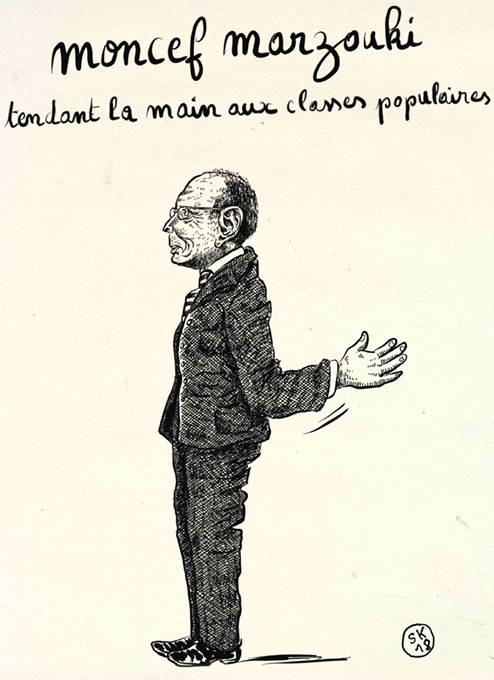

Je commente rarement dans cette chronique hebdomadaire la politique de Moncef Marzouki. Et si je le fais, je m’astreins à une grande prudence. La diabolisation aussi ignominieuse qu’immérité dont l’ancien président est l’objet me dissuade généralement d’être trop sévère avec lui. Je n’aime pas crier avec les loups. Surtout quand les loups ne sont que des vipères aussi méchantes que stupides. Je crois qu’il n’y a pas un seul homme politique en Tunisie qui subit un tel traitement quoi qu’il fasse, qu’il dise ou ne dise pas. On lui reproche notamment son alliance avec Ennahdha qui lui a permis d’entrer au Palais de Carthage au lendemain des premières élections de l’ère post-Ben Ali. Paradoxalement, Ghanouchi, lui-même, pourtant souvent bien maltraité, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ne subit pas un tel déferlement de haine et de moqueries.

On pourrait expliquer l’ostracisme dont Marzouki est l’objet de multiples façons. Il y a deux raisons cependant qui me semblent essentielles. La première est qu’il refuse obstinément de rentrer dans le rang. Ses manœuvres, ses calculs, ses tripotages, il les fait en dehors de la classe politique considérée comme légitime et convenable, c’est-à-dire au sein de laquelle, malgré les conflits, on peut s’entendre. Je dirais, pour plus de précision encore, la classe politique issue du double consensus, le consensus du Bardo et l’Accord de Carthage. Marzouki, lui, agit dans un autre espace politique. Ses complicités se tissent ailleurs. Il a certes un parti. Il participe par différents canaux au champ institutionnel. Il a certainement des connexions avec des personnalités et des groupes constitutifs du reste de la classe politique. Mais fondamentalement, il est un outsider. Il est en tout cas perçu comme tel et, par conséquent, comme une menace à un certain ordre dans lequel se retrouvent les autres forces politiques, par-delà leurs querelles. L’ancien président leur apparaît comme un perturbateur intolérable parce qu’il est parvenu à cristalliser autour de sa personne une frange importante de l’opinion publique qui est justement considérée comme extérieur à l’ordre pervers, constitué sur les ruines des volontés populaires de changement portées par la révolution. Aussi bien aux yeux de ceux qui le vouent aux gémonies qu’aux yeux des populations qui le soutiennent, Marzouki est réputé fidèle, trop fidèles pour certains, à la révolution, comme le négatif des multiples compromissions de la classe politique.

Entretenir cette image, en partie réelle, est le fondement de sa politique. Mais la révolution n’est pas sa politique. On peut éventuellement faire le choix de le soutenir parce que son audience exprime un besoin de rupture radicale au sein des couches populaires – et donc parce qu’il en est pour une part dépendant – mais Moncef Marzouki n’est pas porteur d’une telle rupture. Durant l’époque de Ben Ali, il suffisait, pour être dans le vrai, de refuser toute sorte de compromis/compromissions avec la dictature ou l’un de ses clans. Ce type de posture continue d’être celle de Moncef Marzouki. Dans la nouvelle configuration politique, elle lui assure la popularité qui est la sienne dans une partie des classes populaires, mais elle n’est plus guère suffisante pour réaliser les objectifs de la révolution. L’absence de compromis qui caractérise sa politique vis-à-vis de la classe politique du consensus n’est hélas qu’une absence de compromis en trompe-l’œil qui masque, en réalité, une tenace volonté de compromis avec les formes sociales dominantes.

Ces dernières semaines, l’ancien président a donné plusieurs entretiens à la presse. A l’hebdomadaire francophone Jeune-Afrique par exemple, à la chaîne qatarie Al Jazira ou à une radio locale émettant à Gasfa, Mines.FM. Il a pris également la parole à l’occasion de la réunion de la direction du parti Al Irada. Ce qui est remarquable dans ces différentes interventions, c’est le bilan extrêmement élogieux qu’il tire des trois années de gouvernement de la Troïka, ne reconnaissant comme « erreur » que la sous-estimation de la puissance persistante des réseaux politiques de l’ancien régime. Il n’hésite pas non plus à comparer les résultats économiques de la Troïka avec ceux de l’actuel Exécutif en termes macro-économiques comme si le bilan d’un gouvernement issu de la révolution se mesurait en taux de croissance, en taux de change et en investissements étrangers et non pas en capacité à réorganiser les structures sociales en faveur des classes populaires. Certes dans ces entretiens, il reconnaît la légitimité des mouvements de protestation qui ont marqué les dernières semaines. Cependant, on perçoit dans ses déclarations une méfiance qui ne s’explique pas uniquement par la crainte de provocations organisées qui puissent servir de prétextes à de nouvelles restrictions des libertés publiques. Et on ne peut qu’être scandalisé lorsque, toujours comparant le bilan de la Troïka et celui du gouvernement actuel, il prétend que les mobilisations populaires n’ont jamais été réprimées lorsqu’il était président, omettant par exemple la terrible répression de Siliana ou l’évoquant comme un simple incident finalement négligeable.

Moncef Marzouki fait porter la responsabilité de l’élection de Béji Caïd Essebsi et de la régression politique qui a suivi à une partie du mouvement démocratique et de gauche – il cite nommément le Front populaire. Il n’a certainement pas tort. Mais qu’il le veuille ou non, la Troïka dont il semble faire un modèle d’alliance de principe, soucieuse de faire avancer la révolution, n’a ménagé aucun effort pour neutraliser la dynamique révolutionnaire engagée le 17 décembre.

Marzouki est certes un démocrate, mais manque de pragmatisme.

1. il connait bien la France, mais la Tunisie n’est pas la France, culturellement et économiquement parlant.

si la France s’accomode avec 36 partis, en Tunisie la mutiplication des partis sème la confusion dans les rangs des électeurs.

son système d’enseignement ne convient pas ( il fabrique des chomeurs) …

2. son rève d’union maghrébine.

si Marzouki avait observé Nessma TV, qui cherchait à réunifier le maghreb médiatique, il aurait pu se rendre compte, que çà marche pas.

il y a plus de points qui séparent ces pays que les réunissent. la mentalité diffère, les échanges entre ces pays quasi inexistant.

rien avoir avec la réunification allemande de 1871, suggérée par Otto von Bismarck: tous ont accepté le compromis, comme règle de jeu.

3. conclusion:

Marzouki est intelligent. mais il n’a pas vécu dans d’autres pays, en dehors de France et Tunisie, eg. anglo saxons. il manque de pragmatisme, et n’a pas d’ expérience élargie.

en un mot: une grosse tète franalphabète, parmi d’autres qui ne manquent pas dans le pays.

Bel article, objectif

Je suis très étonné de la description que tu fais de MMM !

Marzouki est porteur (même partiellement) d’une alternative révolutionnaire ? Laquelle ? celle qu’il a vendu au Qatar ?

Marzouki n’était pas pour le compromis avec Ben Ali ? Alors qu’il avait appelé à voter pour lui en 1988 et avait soutenu sa candidature publiquement ?

Ce texte tire le constat d’une image fantasmatique de Marzouki, celle qu’il aurait voulu être, et non qui il est vraiment.

Salutations

Un grand militant des droits de l homme mais qui agit avec un ego surdimensionné. Aussi il n a pas d expérience en politique et son passage à Carthage était plutôt un fiasco puisqu il tenait à son poste même à la Gbagbo.

He was a waste of space and a conduite of failure to the uprise.

You only have to look a him next to ghannouchi to realise that

Tunisia will be in the shit…….they have disaster faces written all over them.

Both obsessed with backwards culture of middle east.

How naive and selfish of them……tunisian should know now

The damage is done.

Too late the damage is done

Monsieur Marzouki a pris la tête du pays grâce aux Nahdhaoui. Il en fut l’instrument, malgré lui ou bienheureux d’y parvenir. On se souvient des agressions de journalistes, de la pagaille et du désordre, sans compter la gabegie qui préfigure la faillite actuelle. Certains estiment que les aides et emprunts ont été dilapidés au bénéfice de partisans et amis, les “martyrs”, lorsqu’ils devaient servir l’intérêt général, même si cette expression peut n’avoir pas beaucoup de sens en Tunisie.

Enfin, un homme qui ne cesse, malgré cela, de mettre en avant son passage à Carthage, ou de glorifier son “œuvre” se disqualifie lui-même.

Il aura, en revanche, favorisé le retour de BCE, qui se fit élire davantage contre lui que par adhésion. Et remis en selle les anciens compagnons ou acolytes de Ben Ali, ou les supplétifs du Bourguibisme.

Laissons les hommes du moment faire leur besogne, et soutenons le combat contre les corrompus et les corrupteurs.

Si la situation économique était assainie, à terme, il resterait à faire advenir les usages démocratiques, dans les faits, chez une population qui les ignore, faute d’en connaître la substance.

C’est dur à reconnaître, il suffit de vivre en Tunisie pour convenir du constat que des relations civiles, apaisées, cela n’est encore pas de saison…

Suite….

Beaucoup, des gens modestes ou quelque peu avertis de la Chose Publique se laissent aller jusqu’à regretter l’ère Ben Ali, tant la vie leur est rendue plus difficile, chère, sans rien voir ni vivre des bienfaits attendus et promis par les promoteurs de “révolution”.

On a installé les islamistes au centre de la scène, désormais, et le rêve peut ne jamais voir le jour s’il ne se fige en cauchemar. Une censure morale, intellectuelle à lieu qui devient autocensure qui ne présage rien de bon.

L’anime gagné les âmes et beaucoup livrent leur destin au ciel plutôt que d’ouvrages. Ceux qui se mettent à l’ouvrage rencontrent les obstacles coutumiers, et stagnent jusqu’à l’abandon.

D’autres, se contentent de vivoter par les combinés et s’accommodent des us séculaires dont l’immobilisme est la règle.

“la Troïka dont il semble faire un modèle d’alliance de principe, soucieuse de faire avancer la révolution, n’a ménagé aucun effort pour neutraliser la dynamique révolutionnaire engagée le 17 décembre.”

Deux réponses à cette phrase:

– “le modèle d’alliance de principe”: c’était bien plutôt un modèle d’alliance de circonstance. Ennahdha n’aurait pas pu gouverner seule ou bien alors avec un conglomérat de petits partis et une instabilité politique majeure dans une phase très délicate post-départ de Ben Ali

– Ennahdha n’a jamais été soucieuse de “faire avancer la révolution”: MMM l’a appris à ses dépens. Ennahdha n’a comme seul objectif que de se fondre dans “la classe dirigeante” tunisoise (cf. les mariages arrangés actuels qui jouent le même rôle d’alliance qu’autrefois chez les beldis ou en France, dans la noblesse d’ancien régime.

Si MMM avait réussi à se faire élire au suffrage universel en 2014, cela aurait été “la nuit du 4 août” pour la classe bourgeoise tunisoise qui se vit comme une aristocratie destinée à diriger la Tunisie pour les siècles des siècles…

Dans ce contexte, oui, la “gauche” tunisienne, en lâchant MMM a enterré toute idée de révolution, du moins à l’heure actuelle.

Comme d’habitude un bel écrit qui ne peut être considéré comme méchant, il est franc dans sa dominance..

Je retiens trois points :

– la dynamique révolutionnaire en fin de l’article .. pour moi la dynamique révolutionnaire a été liquidée la nuit du 15 janvier et au plus tard le 15 janvier, Nejib Echabbi a beaucoup participer à sa liquidation, il a payé cher plus tard, d’où l’avènement Moncef Marzouki.. bien évidemment deux avènements ont décidé de la liquidation de la dynamique révolutionnaire à et dès la fuite du dictateur, le premier gouvernement de Mohamed Ghannouchi, et l’instance présidée par Ben Achour.. à partir de là nous n’étions plus dans la dynamique révolutionnaire, malgré l’occupation de la rue par la jeunesse pour pousser à la démission de ce gouvernement contre révolutionnaire. Et puis avec l’instance de Ben Achour, nous étions plutôt dans une démarche de construction démocratique, et en aucun cas dans une démarche à chanson construction nationale sociale et démocratique, démocratique et sociale.. l’ arrivée de Moncef Marzouki n’était pas dans un élan révolutionnaire.. d’où plusieurs complications dans une analyse objective.

– à travers l’article vous avez rendu un grand service à Moncef Marzouki, vous avez fait sa propre autocritique. Est-ce qu’il va s’en saisir ? C’est autre chose.

– les résultats d’un gouvernement poste révolution ne se mesure pas comme vous le dites par le taux de croissance,… Mais par une nouvelle organisation organisation des structures sociales en faveur de la classe populaire, et la capacité de faire de ce gouvernement. Mais sauf que la Tunisie après les élections du 23 octobre 2011 n’était plus dans le poste révolution. Les prérogatives que s’imposait à l’époque (s’il s’est imposé), le premier gouvernement Hamadi Ejbali ne s’est jamais imposé des trucs,, bidules, choses, démarches,… révolutionnaires. Au meilleures des cas nous étions dans une démarche de transition avec tout ce qu’elle a subi de tous les coins et les côtés..

Enfin ! Nous nous sommes bien sortis, avec toutes les séquelles neurologiques à l’élan révolutionnaire pour que les premiers qui ont voté la constitution de janvier 2014 , la trahissent le lendemain, et aujourd’hui, cette constitution est considérée comme un des maux de la Tunisie par plusieurs forces politiques qui se disent défendre les objectifs de la révolution.

Pour conclure, la Tunisie aujourd’hui vit un mensonge, un grand mensonge, et je n’exclus aucune famille politique, chaque famille politique porte sa part. Aujourd’hui la Tunisie est elle capable de s’en sortir de ce mensonge, et d’accéder à une séquence de construction sociale, solidaire et démocratique ?

Aujourd’hui quand on parle d’alternative révolutionnaire, on met quoi comme contenus social, politique, comme capitale de premières mesures à prendre, pour entamer un nouveau modèle de développement et d’émancipation de l’individu ? Vu les éléments du parcours de la Tunisie depuis la fuite du dictateur, personnellement je ne sais pas. En final, moi je ne suis pas important, mais je suis certain que nombreux et nombreuses sont comme moi et même complètement largué-es.

Les alliances politiques d’aujourd’hui, la dite nouvelle troïka au pouvoir, l’alliance civile du 11 partis autour de Marzouk, le front populaire, le nouveau parti de gauche que M. Briqui et Adnane El Hajji souhaitent fonder avec El Massar et autres forces et personnalités politiques, le courant démocratique rejoint par l’alliance démocratique d’El Hamdi on ajoutant Ettakatoul et peut être d’autres micros partis, J’irai tounis El Irada de l’ancien président, de tous cela qui représente l’alternative révolutionnaire ? J’ai peut-être oublié Hachmi El Hamdi et sa capacité de rassembler 300 mille électeurs et électrices.

On va pas venir me dire que qu’il existe un ensemble de forces, associations et personnes de la société civile représente l’alternative révolutionnaire ! ?

Là je pose un tableau sombre peut-être de ce qui est l’assiette tunisienne… Mais, et sommes tout, la réalité peut-être elle n’est pas si ridicule et si négative que ça ? La difficulté des forces politiques tunisiennes, elles ne savent pas travailler ensemble, ni comment juste poser les jalons d’une construction collective, en conservant le pluralisme politique, syndical, culturel, social.