لم يكن انفجار 2011 وليد غياب المشاركة السياسية للسوريين في تقرير شؤونهم فقط، بقدر ما جاء تعبيراً عن خيبات أمل متراكمة لعقود سابقة تجاه حصيلة وطنية سيئة خضعت لمنظومات فساد وإفساد وقمع أنتجت كوارث متتالية في بلد يتمتع بخيرات اقتصادية واجتماعية كافية ليعيش أبناؤه بكرامة.

جسدت الهجرة الداخلية المستمرة منذ ثمانينات القرن الماضي إحدى ظواهر فشل تنموي واجتماعي واضح. إلا أن السلطات القائمة على مقادير البلد تعاملت معها كمؤشر إحصائي بحت دون بناء استراتيجية كفيلة بمواجهة نتائجها. فقد أدى الاستخدام غير الكفء للموارد المختلفة إلى نزيف متواصل للسكان والبيئة والقدرات، ونتيجة للتغييرات المناخية وموجات الجفاف التي تضرب الكرة الارضية -بما يتجاوز تصرفات البشر المحليين –تملحت الأراضي في منطقة الجزيرة التي هي خزّان النفط والقمح و“كاليفورنيا” سوريا الخمسينيات كما كانت تسمى، وبسبب استنزاف موارد المياه بحكم الاستخدام الخاطئ وغير المخطط له وبحكم السدود التركية المنشأة على مسار نهر الفرات، هاجر 300 ألف نسمة منها إلى محيط دمشق وحلب والداخل منذ الثمانينيات، فيما تسبب فساد إدارة المشاريع في مناطق أخرى بانخفاض مشاركة الزراعة ـ أساس الاقتصاد السوري ـ في الناتج المحلي من 36 في المئة إلى 21 في المئة في عقد التسعينيات الفائت، لحقتها الصناعة والخدمات بنسب متقاربة.

وبعد بداية القرن الحالي، زادت التوجهات النيوليبرالية للاقتصاد، مؤديةً إلى إلغاء الدعم التمويني الأساسي، وطالت الخصخصة بالتدريج نظم التعليم والصحة والصناعة، وسط تخبط إداري وحكومي واضح، بنسبة نمو ضئيلة 4 في المئة. أغلقت مئات المعامل والورش الصغيرة في المدن وزادت البطالة إلى 39 في المئة عام 2012 ، خاصة لدى الشريحة السكانية الأكبر، الشباب الذين يشكلون 36في المئة من السكان (تحت الأربعين)، وتطلب الأمر تأمين آلاف فرص العمل دون القدرة على تحقيقها ، مما تسبب بمغادرة ربع السكان إلى الحواضر الكبرى التي تزنرت بحزام عشوائيات مع تضخم سكاني بلغ في العاصمة لوحدها 5-6 مليون أي قرابة ثلث سكان سوريا ، وهكذا اختزنت سوريا عوامل انفجار متعددة، وهو ما تُرجم واقعياً بحراك مارس2011.

ومع اعتماد التعامل مع الاحتجاجات بالحلول العنفية، حَوّل النظام البلاد بوقت قصير إلى ساحة مواجهة حدية بينه وبين السوريين، وفَتح باب التهجير على مصراعيه مبكراً منذ أول أيام الأزمة، لاستخدامها كأوراق ضغط لاحقة على دول الجوار، حين سمح بنزوح حوالي خمسة آلاف سوري من دمشق وحمص إلى لبنان، تبعها في ماي افتتاح أول مخيم للاجئين في تركيا أنطاليا، وفي جويلية بدأ التوجه إلى الأردن، وفي ديسمبر 2012 كان هناك نصف مليون سوري خارج البلاد، وبدأ مسلسل نزوح وتهجير لم يتوقف إلى الآن . لاحقاً ساهم دخول تنظيم داعش إلى المشهد في تسريع زيادة عدد النازحين بشكل كبير.

بركان النزوح السوري داخل البلاد

أخذ نزوح السوريين شكل موجات بشرية مفاجئة ومتتالية، تبعاً لتطور مفاصل الأزمة والحرب نفسها، اتبعت في حركتها “قرار اللحظة الأخيرة”، والخيار الأخير لمجموعات بشرية تعيش اللحظة المفارقة نفسها. فتحولت المدن أولاً والقرى لاحقاً إلى بركان دافق ينفث سكانه موجات بالآلاف، ولم يتوقف النزوح عند نقطة واحدة، بل تكرر عشرات المرات وعَلِق كثير من النازحين في مناطق يصعب الوصول إليها.

● موجات التهجير الأولى

في الشهور الأولى من الانفجار ذاك، أدت سياسات حصار المدن وخنقها وتجويعها وانتشار الشائعات بقرب اقتحامها إلى بدء موجات تهجير استهدفت الوصول إلى المناطق القريبة الهادئة نسبياً، كما حدث في جسر الشغور ودرعا وحمص نهاية العام 2012 . وهؤلاء امتلكوا ترف اختيار وجهتم إلى مدن أخرى لم تطلها يد التدمير بعد، فكانت موجات التهجير الأولى، في حين كان المقتدرون أوائل الخارجين من البلاد. وقد قدّر العدد يومذاك، وفق الأمم المتحدة، بحوالي 3 مليون مهجر داخلي. في .العام 2013 كان هناك على الأقل 36 مدينة أو بلدة محاصرة كلياً أو جزئياً، تنتظر فرصة سانحة ليغادرها سكانها

يتحدث أستاذ الفيزياء “ياسر. ج” 46عاماً المقيم حالياً في مخيم “أنطاليا” بتركيا، وهو من أوائل الخارجين من مدينة جسر الشغور 45 كم عن إدلب يقول: “توقعنا اقتحام المدينة بعد تعرض عدد من العناصر الأمنية –من قوات النظام -للقتل على يد مسلحين نهاية 2012، وانتشرت شائعات عن قوات عسكرية سورية ضخمة قادمة باتجاه المدينة، فدب الخوف وبدأ عدد من الأهالي يشقون طريقهم باتجاه إدلب القريبة”.

بين عامي 2012-2013، سيطرت المعارضة على مناطق واسعة، وأخذت الأزمةُ منحاً جديداً بدخول الطيران والبراميل المتفجرة التي يلقيها الى ساحة المعركة شتاء 2013، فبدأ قصف متكرر للمدن لم يفرِّق بين بشر وحجر، وطال خاصةً الأحياء العشوائية التي كانت قد استقطبت كتلة النازحين المبكرة، فخرج الالاف من مناطق المدن ومحيطها ومعاركها، متجهين حيث سمحت لهم حالة الأمان في الطرقات وأيضاً إمكاناتهم، ليسقط مئات المدنيين ضحايا أثناء الفرار. يذكر تقرير لـ“الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن قرابة 5000 مدني لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الخروج من معارك محيط العاصمة أحياء القابون وبرزة وجوبر وغيرها.

في مناطق أخرى كالرقة، يقول “محمود سليمان” 56عاماً من أهاليها اللاجئين إلى اللاذقية: “بدأت حلقة التهجير الأولى مع سقوط الرقة بيد”الجيش الحر“وتعرضها لقصف بالصواريخ والقذائف من قبل (الحكومة) لاحقاً، ثم تلتها موجة أخرى من القصف صيف 2013 على يد”جبهة النصرة“بالتزامن مع سقوط إدلب. فخرج قسمٌ من الناس جنوباً عبر السخنة وتدمر إلى دمشق، والقسم الأكبر خرج مع دخول داعش إلى المدينة وريفها. ومع دخول”قوات التحالف الدولية“(تضم الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية) 2014 ثم”قوات سوريا الديمقراطية“لضرب داعش 2015، لم يبقَ مكان صالح للعيش في المدينة، فخرج عشرات آلاف البشر بالتدريج منها”. سجلت الإحصاءات تناقص عدد السكان من 1 مليون عام 2011 إلى 150 ألفاً مع دخول “قوات التحالف” ميدان المعارك. مدمرةً أكثر من 80 في المئة من بنية المدينة التحتية.

● موجة التهجير الثانية

تسببت العمليات والمعارك العسكرية حتى نهاية العام 2014 بمصرع قرابة نصف مليون إنسان، لذلك، ومع افتتاح معابر مؤقتة للمدن المقصوفة والمحاصرة، بفضل ضغوط دولية، خرج ما تبقى داخل هذه المدن من المدنيين. فانطلقت موجة التهجير الكبرى الثانية بين عامي 2014-2015، وهؤلاء خرج كثير منهم على عجل بملابسهم فحسب كمتاع وحيد، وأحياناً بلا وثائق شخصية. وتوضح صور التقطت أن موائد طعام تركت كما هي.

في حلب، سيطرت المعارضة المسلحة نهاية 2012 على نحو 70 في المئة من المدينة، إضافة إلى سيطرتها شبه الكاملة على ريف حلب. ومنذ أكتوبر 2013 وحتى العام 2016، عاشت المدينة قصفاً جوياً وبراميلاً تُلقى عليها ومعاركاً أدت إلى إفراغ أحياء كثيرة ذات كثافة سكانية عالية مساكن هنانو والصاخور والشعار والحيدرية وغيرها، من سكانها، الأصليين واللاجئين على السواء. فيما شهدت أحياءٌ أخرى كرم الجبل وصلاح الدين وسيف الدولة والعامرية وبستان القصر وغيرها نزوحاً فرّغها من سكانها كلياً بعد دمارها إثر تحولها مناطق تماس لسنوات فيما عرف باسم معابر حلب الشرقية والغربية، فاتجه سكانها إلى مناطق سيطرة النظام في الساحل ودمشق حوالي 2 مليون، فيما اختار آخرون التوجه مع معظم سكان الريف النازحين 1.5 مليون إلى تركيا القريبة .

• موجة التهجير الثالثة

موجة تهجير سوريا الثالثة حدثت بعد التدخل الروسي في البلاد في أغسطس 2015. فمع قصف الطيران الروسي المستمر لعشرات المناطق، قادت روسيا عمليات تهجير ممنهج بثوب مصالحات مع المناطق المحاصرة التي دخلتها قوات النظام. ووفقاً لبيانات وحدة تنسيق الدعم (في الشمال السوري)، فإنّ أكثر من 70 ألفاً نُقلوا من الغوطة الشرقيّة والقلمون وحي اليرموك في ريف دمشق بالباصات الخضراء التابعة للحكومة السورية التي أصبحت علامة فارقة في مسار التهجير السوري، بتنظيم مشترك مع الأمم المتحدة والمجتمع المدني، مروا بنقاط عبور قلعة المضيق ومدينة الباب. جزء كبير منهم نُقل إلى مدينة عفرين، فيما أُسكن آخرون في مخيم “دير البلوط” تحت إشراف منظمة “آفاد” التركية .

تكرر المشهد في مناطق ريف حمص ودرعا، فنُقل أكثر من 40 ألف شخص بين مسلحين وعائلاتهم إلى مناطق الشمال بموافقة تركية، توزعوا بعد وصولهم على عشرات الأماكن منها مخيمات “زوغرة” لنازحي حمص القدامى وحوالي 20 تجمعاً عشوائياً مثل الميادين وعين السعدة لنازحين من دير الزور وحماة وحلب، ويبلغ عدد قاطنيها أكثر من 200 ألفاً.

وبالمقابل، تسببت هجمات المعارضة المسلحة على مناطق ريف اللاذقية بموجات تهجير جماعية باتجاه مدن الساحل، وأدّت صراعات الفصائل نفسها في مناطق سيطرتها إلى انطلاق تهجير جديد بين المدن والقرى في الشمال، فوصل إلى بلدات معرة النعمان والدانا حوالي 50 ألف نازح هاربين من الاقتتال في مدن الشمال وأقاموا في مخيم جسر الشغور.

النزوح خارج البلاد

اتضح منذ الأيام الأولى للأزمة أن المعاناة ستستمر طويلاً، فكان التفكير بالخروج من البلاد بأي شكل منتشراً لدى غالبية السوريين وخصوصاً مع تردي الوضع الاقتصادي والخدمي والأمني والتجاهل الرسمي للمآسي الحاصلة وانحصار الرعاية بالمجتمع الأهلي الذي قدّم أقصى طاقاته لنجدة النازحين.

في جانفي 2012، تهجّر ما يقرب من نصف مليون إنسان من مناطق مختلفة أهمها حمص وإدلب وريف دمشق، وغالبية هذه المناطق جوار الحدود الدولية. استخدموا طرقاً مختلفة لدخول تلك البلدان بعضها قانوني، وأغلبها استخدم منظومات التهريب القديمة المتوافرة بين هذه البلدان وسوريا. قطع بعضهم عشرات الكيلومترات سيراً على الاقدام هرباً من القصف والموت والطيران. يقول الشاب “أحمد قصير” من سكان القصير ويعيش حالياً في لبنان أنه “بعد سقوط القصير وبدء عمليات الاعتقال مشيت إلى النبك، ومنها إلى يبرود، ومن هناك عبر الجبال إلى لبنان في رحلة استمرت أسبوعاً تقريباً”.

في مطلع عام 2014، كان نصف أحياء حمص (وتلقب دريسدن سوريا) قد ترمّد، وفرّ جزء كبير من الأهالي من مناطق المعارك المحتدمة في أحياء بابا عمرو والخالدية والقصور وجورة الشياح وغيرها، التي تحولت ركاماً هائلاً، إلى ريف حمص الذي شهد هو الآخر معاركاً لم تتوقف لشهور. فكان الاندفاع الجماعي عبر وادي خالد القريب إلى مناطق الشمال والبقاع، حيث ظهرت أكبر تجمعات اللاجئين السوريين هناك بحوالي 250 ألف. في الوقت نفسه، اتجه عشرات الآلاف من مناطق القلمون إلى لبنان ـ خيارهم الوحيد ـ ليعيش جزء منهم لليوم في مخيمات جبلية مجاورة للحدود عرسال منها، وسط ظروف كارثية. وحتى 2019 كان هناك قرابة مليون سوري في لبنان أكثر من نصفهم من اللاجئين حديثاً إليه.

لم يكن ساكنو المناطق القريبة من الحدود، ممن تربطهم علاقات عشائرية أو قرابات مع الجيران، وحدهم من اجتازها، فقد اتجه باكراً قسم كبير من سكان دوما وداريا ودرعا المدينة، المغضوب عليهم كثيراً، بسبب المعارك المحتدمة أو الاعتقالات الممكنة على الحواجز المنتشرة على الطرقات 9 حواجز بين السويداء ودمشق، إلى داخل الأردن، وبلغ عددهم عام 2012 حوالي 320 ألفاً. أما من مُنع من دخول الأردن بعد 2013 فعلق في مخيم الزعتري الذي يضم الأن فوق 150 ألفاً، ليكون الإجمالي اليوم 625 ألف انسان يعيش جزء منهم في عدة مخيمات هناك. إضافة إلى آلاف يعيشون في مخيم الركبان الحدودي الذي يتعرض اليوم للمناكفات السياسية بين حصار ومنع دخول المواد الغذائية إليه من قبل النظام، والأردن وروسيا والولايات المتحدة، لقربه من منطقة التنف (جنوب شرق البلاد) حيث تتموضع قوات عسكرية أميركية.

يذكر الإعلامي “عهد مراد” أن جزءاً قليلاً من أهالي منطقته، السويداء، تهجّر إثر الأزمة، و“بسبب استدعاء الشباب إلى الجيش والخدمة الاحتياطية، فقد زاد معدل انتقالهم إلى أربيل ولبنان وأمريكا، في حين أن تهجير أهالي درعا وجّههم إلى الأردن بحكم عوامل القرب الجغرافي والقرابات العشائرية”، مضيفاً: “لجزء من الواصلين إلى الأردن، خاصة سكان المدن، علاقات عمل، أما سكان الريف فبسبب ضيق سوق العمل الأردني بالأصل وقوانينه التي تمنع عمل السوريين، فإن جزءاُ بقي في المخيمات يحيا على المساعدات، وجزء آخر سكن المناطق العشوائية في المدن الأردنية، وأكثرية الشباب اعتبر الأردن ـ كما لبنان ـ محطة عبور باتجاه تركيا ثم أوروبا”.

شمالاً، استقبلت تركيا عدداً كبيراً من اللاجئين القادمين من مناطق الحدود القريبة منها هرباً من المعارك المحتدمة هناك بين قوات النظام وتنظيم داعش من جهة، ومن ثم صراعات فصائل المعارضة مع بعضها بعضاً. وحتى عام 2018 وصل عدد هؤلاء إلى 3.2 مليون انسان توزعوا على عدد من المخيمات أطمه، أنطاليا، أضنة وغازي عينتاب، ونسبة قاطني المخيمات 10 في المئة من إجمالي السوريين. وهناك انتشار كبير في مختلف المناطق التركية الأخرى. وهناك تقديرات تشير إلى وجود نصف مليون سوري في مصر، هم من طبقات ميسورة تركوا أثراً كبيراً على دعم الاقتصاد المصري أقاموا معاملاً للنسيج والأغذية وصناعات خدمية أخرى في عدة مناطق.

مسارات التهجير إجبارية

لم تكن خيارات النازحين بعد خروجهم من مدنهم كثيرةً، فتوجههم نحو مناطق النظام يواجهه الاعتقال أو التجنيد للشريحة الأكبر الشباب في ظل رفض قسم كبير من جميع المناطق المشاركة في الحرب. لذلك كان خيارهم مناطق المعارضة شمالاً وجنوباً، ومن ثم التفكير بالخروج من البلاد. في حالات كثيرة، خاصةً بعد التدخل الإيراني في المقتلة السورية، تم توجيه اللاجئين لمناطق محددة أو منع دخولهم هذه المنطقة أو تلك، ويرتبط ذلك بالموقف السياسي للنظام من سكان هذه المدن والبلدات. فمدن التظاهرات دُفع نازحوها أو اختاروا ما أمكن الى مناطق المعارضة شمالاً أو اتجهوا خارج البلاد.

ففي دمشق وريفها، عانى نازحو مناطق داريا ودوما والنشابية ومسرابا والزبداني وغيرها من دخول العاصمة باعتبار نظرة النظام إليهم هي أنهم ضد “الدولة”، فكان خيارهم التوجه جماعياً جنوباً إلى درعا أو إلى لبنان، أو العيش ضمن مخيمات مؤقتة أو مراكز إيواء تحت رقابة النظام المشددة. يذكر السيد أبو عدنان، من سكان مسرابا أنه حاول الدخول مع عائلته إلى مدينة دمشق بعد بدء المعارك مع المعارضة المسلحة عام 2014 إلا أن رغبته ووجهت بالرفض من قبل القوات الحكومية المحاصِرة للبلدة، فما كان منه إلا أن خرج إلى اللاذقية بعد وساطات. وعلى خلافهم، كما يشير الباحث راتب شعبو في حديث مع السفير العربي، فإن “الحلبيين كان مرحباً بهم في مناطق الساحل الموالية باعتبارهم مع الدولة. فقد بقيت المدينة أكثر من عامين بعد اشتعال المظاهرات في البلاد هادئة نسبياً، خلافاً لإدلب”. وقد وجه النظام الأهالي الموالين إلى حماة غداة سقوط إدلب صيف 2013، لعدم ثقته الكاملة بهم ومنعوا من دخول أي منطقة ساحلية .

وفي حركة نزوح جماعية، خرج سكان الرقة شمالاً باعتباره الطريق الوحيد الآمن والمتاح. يشير الصحافي السوري خليل هملو من الرقة، إلى “أن الأهالي اتخذوا طريقهم إلى منبج عن طريق مسكنة التي تبعد 100 كم عن الرقة ثم جرابلس فإعزاز في ريف حلب المجاور، ومنها إلى عفرين شمالاً، التي تضخم عدد سكانها في تلك الآونة قرابة نصف مليون إنسان، متحولةً إلى محطة انطلاق نحو مناطق حلب الأمنة ودمشق والساحل لمن يرغب بالذهاب إلى مناطق الحكومة، أما من رغب بالتوجه إلى تركيا فقد كان عليه تجاوز الحدود فقط”.

لعبت الجغرافيا دوراً في توجيه سكان الرقة شمالاً، بغياب قوات النظام عن مخارجها الرئيسية. فالطريق الغربي حتى سلَمية قرب حماة ـ ومعظم سكان قراه من البدو ممن انضموا إلى القوى الإسلامية المسلحة ـ كان خطراً جداً ومعرضاً لقصف جوي دائم، إضافة إلى تربص حاجز سلمية -الذي أقامته ميلشيا “الدفاع الوطني” التابعة للنظام -بالنازحين حيث تعرض مئات منهم لخطف وضرب مقابل فديات مالية، أو للموت، أما الاتجاه شرقاً فقد كان صعباً بعد ظهور تنظيم داعش على الخارطة السورية.

السلطات العراقية منعت اللاجئين السوريين من الدخول إليها، فكان اتجاه نازحي دير الزور الأساسي إلى الرقة وحلب، بعد أن مُنعوا أيضاً من دخول الحسكة من قبل قوات سوريا الديمقراطية إلا بموجب كفيل “كُردي”. جزء منهم يقدر بحوالي 200 ألفاً ما يزال عالقاً في تسع مخيمات تشرف عليها “قسد” نفسها، ويمنع فيها خروج النازحين إلى أي منطقة بعد مصادرة أوراقهم الشخصية .

ثلاثة ملايين من الاجئين في تركيا

تم اختيار تركيا نظراً لعدد اللاجئين الكبير الواصلين إليها حيث وصل 3.2 مليون إنسان نهاية 2018 ولكونها دولة غير غربية في نموذجها الاجتماعي وهي من العوامل الهامة في استقطاب اللاجئين، كما باتت محطة للراغبين بالهجرة إلى أوروبا من السوريين وعدد هؤلاء المسجلين لدى الأمم المتحدة 1.5 مليون إنسان تقريباً. توزعت نسب الواصلين إلى تركيا وفق الشكل التالي: 93 في المئة منهم من مناطق حلب وريفها، ثم إدلب والرقة واللاذقية وحمص. وتكاد تنعدم نسبة الواصلين من دمشق وريفها ومناطق الجنوب عموماً أقل من 3 في المئة.

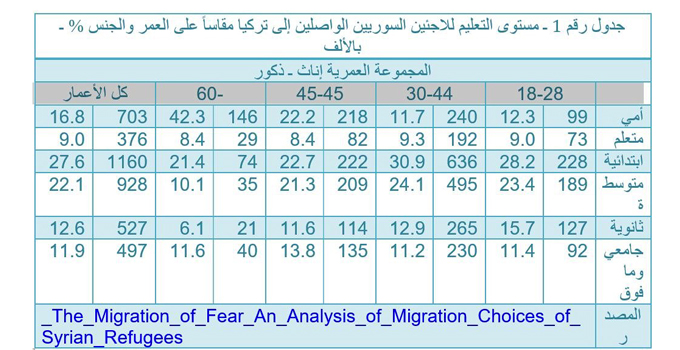

وتشير نسب التعليم أن 48.2 في المئة من الشباب المهاجرين حاصلين على الشهادة الثانوية فما فوق ذكوراً وإناثاً، وإجمالاً فإن نسبة الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي قرابة 80 في المئة (الجدول رقم 1).

يوضح الجدول السابق أسباب الهجرة السورية خارج البلاد، فالشباب كانوا أكثر عرضة للموت أو الملاحقة أو المضايقات أو قضوا بعشرات الآلاف على جبهات المعارك، 30 في المئة من شباب طرطوس وقعوا ضحايا الحرب حتى عام 2018، ولم يكن أمامهم إلا الخروج من البلاد متى سنحت الفرصة.

ضمت الشريحة العمرية الأكبر من الواصلين إلى تركيا، من هم دون سن الأربعين، من ذكور جامعيين مطلوبين للاحتياط أو الجيش أو ناشطين معارضين، أو من مستغلي فرصة اللجوء، ومن إناث جزء منهن من الجامعيات أيضاً بنسبة إجمالية 67.7 في المئة وفق الجدول السابق، مفضلين البقاء في تركيا لحين اتضاح الوضع النهائي في البلاد أو لتوفير فرص أكبر للوصول إلى أوروبا.

يقول الشاب “عبد الله الأحمد” من إذاعة الرقة، 25 عاماً ومقيم حالياً في عينتاب: “لم يتركوا لنا أي خيار إلا الخروج من البلد، فأي ناشط معارض مصيره الموت في سجون النظام، سواء حمل السلاح أم لم يفعل، استشهد أخي تحت التعذيب في أحد الفروع الأمنية في الرقة بدايات الثورة، ارتبط مصيري الشخصي به بشكل كبير، ولم يجد أهلي ولا أنا سبيلاً سوى الخروج من الرقة إلى تركيا، حيث استمريت بعملي هنا”.

تعددت الأسباب والنزوح واحد

يلاحظ في الجدول السابق انخفاض نسبة العوامل السياسية بين الموجتين بنسبة ضئيلة مقابل ارتفاع في نسبة العوامل الاقتصادية والأمان والصحة، وهذا مرتبط بمجريات الحرب وتصاعدها، فقد شهد العام 2014 شمولاً كبيراً للمعارك لمختلف أنحاء سوريا.

ارتفعت نسبة الباحثين عن الأمان في ظل الوضع المرعب لمجريات الحرب أسلحة فتاكة وكيمياوي وبراميل وقذائف. وفي حين أن كبار السن الذين قضوا حياتهم في ظل النظام، فضلوا البقاء في البلاد لحماية بقية عوائلهم من نساء وأطفال، فقد دفعوا أولادهم الشاب ذكوراً وإناثاً للخروج من البلاد فباعوا ما أمكنهم من عقارات وأملاك لتأمين خروجهم.

فمثلاً، اتجه جزء كبير من أهالي الرقة العاملين بالزراعة وتربية الأغنام أو في وظائف الدولة والخدمات، أو من كبار السن، خاصة المستفيدين من الإصلاح الزراعي ممن ينظرون إلى “الدولة” على أن لها “فضلاً” عليهم، إلى مناطق سيطرة النظام في اللاذقية التي تحوي اليوم حياً اسمه حي “الرقّاوية” نسبة الى الرقة، يقول موظف من مديرية تربية الرقة مقيم فيه: “قضيت خمساً وعشرين عاماً تقريباً في الوظيفة، لا يمكنني تركها، مصدر رزقي الوحيد راتب الدولة”، جزء آخر اتجه إلى الداخل حيث يتوفر عدد من الأقرباء من أبناء العشيرة نفسها.

هجرات أخرى تجاوزت دول الجوار وصولاً إلى مصر جزئها الأكبر من الموجات الأولى بتعداد يقترب من نصف مليون إنسان، وغالباً هم من أصحاب رأس المال، أقاموا مشاريعهم هناك خاصة في قطاع النسيج، وافتتح بعضهم الآخر مطاعماً ساهمت كلها في إنعاش جزئي للاقتصاد المصري. وبالمثل في لبنان، أدى هرب جزء من الرأسمال الوطني السوري إلى مساهمة مقبولة في الاقتصاد اللبناني كبديل عن المستثمر الخليجي، كذلك ساهمت الهجرات الكُردية من شمال سوريا إلى إقليم كُردستان العراق، حيث يعيش هناك 225 ألف سوري أكثر من 90 في المئة منهم كُرد، في العجلة الاقتصادية للإقليم.

في سياق تموضعات الهجرة السورية لعبت عوامل كثيرة دورها في اتخاذ قرار التحرك، ولا شك أن العامل الطائفي يحضر بدرجات كبيرة فأكثر من 95 % من نازحي سوريا هم سنة، ومع وجود عوامل سياسية وعسكرية وإعلامية (خاصة بعد ظهور تنظيم داعش) تشجعوا على الهجرة من “دار الكفر” إلى دار “الإسلام” كما في تركيا الإخوانية دون تجاهل عوامل الحرب نفسها من قصف وتدمير وبراميل وغيرها.

يلي المسيحيون السنةً في الهجرة إلى درجة انخفضت نسبتهم أقل من 4 في المئة من نسبة إجمالي السكان بعد أن كانت 12 في المئة، فهناك اليوم قرى مسيحية كاملة في ريف حمص (وادي النصارى) لا يوجد فيها سوى العجائز رغم عدم تعرضها لأعمال حربية. فيما كانت هجرات العلويين والإسماعيليين والدروز بدرجة أقل نظراً لارتباط هذه الأقليات القسري والطوعي بمنظومة النظام الأمنية والحربية أو عدم تعرض مناطقهم لعمليات عسكرية واسعة بسبب رعاية النظام والروس والإيرانيين لها كمناطق حماية، إضافة إلى عوامل أخرى. إلى اليوم قد يستمر مسلسل التهجير في حال لم تدخل مناطق إدلب وشرق الفرات في عملية حل سلمية، فعدد السكان المقدر في المنطقتين من سكان ونازحين يزيد على 6 ملايين، دون نسيان عشرات آلاف الناس ممن يقطنون مخيمات اللجوء في دول الجوار والداخل، وبالتالي ستبقى قضية النازحين محلاً للاستثمار السياسي والاقتصادي من قبل الجميع وسيبقى جانبها الإنساني غائباً ومغيباً وعرضة لمآسي إضافية في غياب عقد وطني سوري جامع ينهي هذه المأساة بكامل أركانها.

iThere are no comments

Add yours