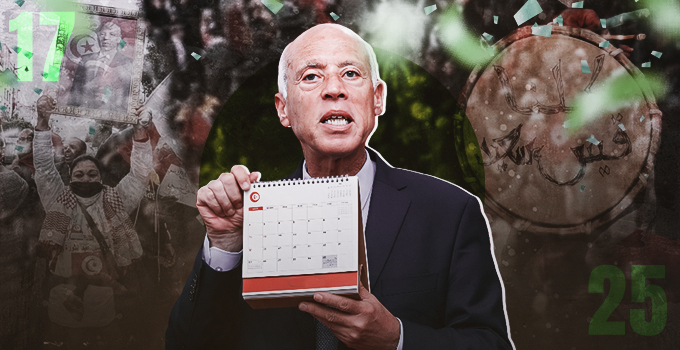

Malgré les tentatives du pouvoir tunisien d’effacer de la mémoire collective la date du 14 janvier (jour de la fuite du dictateur) et de se contenter decommémorer celle du 17 décembre (jour du déclenchement des manifestations), les célébrations organisées cette année par le régime nous ont davantage rappelé le folklore du 7 novembre (les années de plomb sous Ben Ali) qu’autre chose. Par une simple décision, le 14 janvier a été retiré du calendrier officiel de l’État et n’est plus inscrit parmi les fêtes nationales. Cette manipulation des dates officielles révèle-t-elle une profonde mutation dans la perception de l’histoire par le pouvoir actuel, ou s’agit-il simplement d’une crainte de voir la population se souvenir du jour où un dictateur s’est enfui après des décennies de règne de l’Etat policier ?

Le 7 décembre 2021, Kais Saied a promulgué le décret présidentiel n° 223, publié au Journal officiel, portant suppression du 14 janvier de la liste des jours fériés officiels et son remplacement par le 17 décembre, Fête de la Révolution, chômé et payé. Cette décision n’en finit pas de susciter des réactions et des interrogations sur qui détient le pouvoir de définir l’histoire nationale, qui écrit la mémoire collective des Tunisiens et qui fixe ses moments fondateurs, tels que l’histoire du mouvement national et de la révolution tunisienne…

Une grande partie des hommes politiques, des militants et des acteurs de la révolution, issus de différentes sensibilités idéologiques, considèrent le 14 janvier comme une date majeure et centrale qui mérite d’être célébrée avec tous les honneurs. Ils rejettent ce qu’ils jugent comme un amendement autoritaire de l’histoire, décidé à la hussarde, sans débat national. Si de nombreux partis classés à gauche admettent que le 17 décembre marque le déclenchement du processus révolutionnaire et qu’ils le commémorent symboliquement, ils n’en jugent pas moins que le changement de date de la Fête de la Révolution est une tentative de confiscation politique de l’histoire commune, dans le dessein de la lier à la personne qui en fixe la date de célébration.

Cette polémique ressurgit chaque année à l’approche de l’anniversaire de la révolution. Et si elle semble si tenace, c’est parce que de nombreux partis et acteurs associatifs, de différents bords, tiennent toujours à organiser des sit-in ou des actions symboliques à l’avenue Habib-Bourguiba, à la fois pour rappeler la fuite de Ben Ali et de sa famille devant la furie des manifestants, et en signe de protestation contre le retour de la dictature.

Cela dit, ce conflit autour des symboles et des dates historiques n’est pas né aujourd’hui, mais relève d’un vieux débat sur le récit historique officiel, qui accompagnait l’État tunisien depuis l’indépendance, jusqu’à la période post-révolutionnaire, en passant par l’ère de Ben Ali.

À l’aune de cette évolution, le célèbre adage qui dit : « l’histoire est écrite par les vainqueurs », semble coller parfaitement au contexte tunisien. Car chaque rupture politique majeure s’accompagne souvent d’un réajustement de la mémoire nationale, dans une tentative d’escamoter ce qui l’a précédée en termes de symboles ou de fêtes, de sorte que certaines dates, ayant de tout temps servi de repères pour le peuple, deviennent des symboles de pouvoir ou de sa tête, et non des citoyens et de leur histoire commune.

Fêtes nationales ou calendrier taillé sur mesure pour les présidents ?

Les différents régimes politiques tunisiens, de l’État post-indépendance à nos jours, ont tenu à ancrer leur roman national et leur propre lecture de l’histoire commune des Tunisiens. C’est pourquoi le choix de la plupart des fêtes nationales a toujours été dicté par les orientations du pouvoir politique.

Il parait évident qu’il y a une tentative de personnaliser certaines dates importantes de la Tunisie en les associant à des figures symboliques, comme par exemple en reliant la commémoration de l’anniversaire de la proclamation de la République au coup d’État de Kais Saied le 25 juillet 2021, et également en reliant la date du 7 novembre au coup d’État de Zine El-Abidine Ben Ali contre Habib Bourguiba. Alors que cette date renvoie aux événements du 7 novembre 1911 au Djellaz, considéré comme un jour charnière dans l’histoire de la lutte contre le colonialisme, mais quasiment inconnu de la majorité des Tunisiens, en particulier de ceux qui ne s’intéressent pas à la chose politique.

Tant d’indices montrent que l’historiographie, et surtout le choix des dates de jours fériés, ne visent pas principalement à commémorer des événements historiques importants, mais participent plutôt d’une propagande politique conçue par les différents régimes afin de consolider leur pouvoir et de redorer leur blason.

Il y a lieu de noter, ici, que le pouvoir du 25 juillet adopte une approche différente de celle des régimes qui se sont succédé en Tunisie. Il a, dès le début, privilégié les dates internationales ou arabes, chargées de connotations et de paraboles liées à des termes employés par le président dans ses discours. Parmi ces dates, on peut citer le 7 octobre, date de l’annonce des résultats de l’élection présidentielle,qui correspond, en fait, à l’anniversaire de « la traversée » et de la libération du Sinaï en Égypte. Le président Kais Saied a bâti son discours sur ce type d’expressions et s’en est inspiré pour inventer des slogans tels que « la bataille de libération des Tunisiens contre la corruption et les conspirateurs », ou encore« la prise de pouvoir par de sincères patriotes afin de créer un nouveau modèle politique à l’échelle mondiale, et non seulement tunisienne ! » (sic) Autant de formules magiques indissociables du nouvel artisan de changement.

Interrogé par Nawaat, Lotfi Aïssa, professeur d’histoire culturelle à l’université de Tunis, analyse cette approche :

Il n’est pas étonnant que la gestion des affaires de l’État soit dominée par une culture autoritariste et autocratique. Celle-ci constitue notre héritage politique depuis des siècles, durant lesquels les princes, les souverains et les sultans des dynasties aghlabide, sanhadjienne, hafside, mouradite et husseinite ont tour à tour utilisé toutes les fêtes religieuses et profanes pour soigner l’image des souverains et de la dynastie qu’ils avaient fondée ou dont ils étaient issus. Après l’indépendance, Habib Bourguiba a tenu à associer la date d’obtention de l’autonomie, le 1er juin 1955, à la date de son retour d’exil, et non au 3 juin, date de la signature du protocole d’indépendance interne, passant outre les épopées des fellaghas et de la résistance armée dans le Sud, évacués carrément du calendrier des fêtes nationales. L’ancien président Zine El-Abidine Ben Ali a également annulé la célébration de la fête de l’Évacuation, le 15 octobre, la remplaçant par celle du 7 novembre. Quant à la concomitance entre la célébration de la proclamation de la République le 25 juillet 1957, la commémoration du décès de Béji Caïd Essebsi, premier président démocratiquement élu, le 25 juillet 2019, et la commémoration de la dissolution du Parlement par Kais Saied le même jour en 2021, ne peut que semer la confusion et diviser davantage les Tunisiens sur l’intérêt de commémorer la naissance de la République en 1957. Cela leur rappelle, dans leur imaginaire, un épisode de l’histoire des Omeyyades, lorsqu’ils ont brandi la chemise du calife assassiné Uthman ibn Affan devant leurs adversaires, qu’étaient les partisans d’Ali ibn Abi Talib. C’est pourquoi, il est toujours difficile de nier la part de la propagande politique ou d’en minimiser la portée dans tout choix de date célébrée.

Le professeur Lotfi Aïssa souligne, ici, les origines lointaines de la sélectivité, motivée par l’idéologie et surtout la politique, dans le choix des événements historiques à célébrer ou à ancrer dans la mémoire collective « nationale ». Chose qui a créé une confusion entre de nombreux événements dans l’esprit des Tunisiens et a fini par dévaloriser, peu à peu, les fêtes nationales, les réduisant à de simples célébrations folkloriques sans âme ou à de simples jours fériés, chômés et payés.

Cela nous amène à nous interroger sur la manière dont l’histoire officielle est écrite en Tunisie, notamment du point de vue du choix des fêtes nationales à forte charge symbolique.

L’universitaire en tire une conclusion :« Il faut reconnaître d’emblée que la tradition de commémoration des fêtes nationales a connu un déclin notable, parallèlement à l’effilochement du modèle sociétal de l’État post-indépendance, ou plutôt, à son affaiblissement jusqu’à atteindre ses limites objectives. Les différentes fêtes qui commémoraient des moments historiques exceptionnels ont été réduites à des jours fériés, chômés et payés, dénués de tout sens et de toute charge symbolique. Il ne faut pas exclure que le rejet du récit officiel concernant ces dates, en parlant de falsification des faits, par un large éventail d’opposants, de droite comme de gauche, puisse y être pour quelque chose. L’usage de l’autoritarisme par les différents dirigeants pour manipuler une partie ou toutes ces dates officielles, au service de leurs projets ou perceptions politiques, est évident pour tout observateur averti. »

A travers cette analyse approfondie du contexte du choix des dates officielles et de l’attitude adoptée par la classe politique face aux régimes successifs, nous comprenons que les grandes étapes historiques que les régimes en place jugent nécessaire de célébrer ne sont en réalité pas soumises à des critères objectifs, tels que l’importance de tel ou tel événement historique aux yeux du grand public tunisien, mais sont déterminées, pour la plupart, selon les lubies des dirigeants du moment et l’intérêt que cela représenterait pour leur projet politique, la pérennité de leur pouvoir et leur postérité.

L’historiographie officielle a toujours été l’objet de dissensions manifestes en Tunisie. Celles-ci paraissent encore plus profondes, par exemple, entre le narratif de Kais Saied et celui de ses adversaires. La majorité considère le récit promu par le président comme purement autocratique, ne respectant pas la diversité des grilles de lectures, et cherchant à imposer une vision autoritaire sur le terrain, comme en témoigne le changement de date de la célébration de la Fête de la Révolution. A ce sujet, le secrétaire général du Courant démocratique, Nabil Hajji, se confie à Nawaat :

À mon sens, le président ne souhaite célébrer aucune des deux dates. Ce changement de date n’est pas motivé par une idéologie ou une conviction particulière, comme il l’a affirmé dans son discours : « La révolution a été avortée le 14 janvier ! » Il relève plutôt d’une volonté d’associer cette nouvelle date, dans l’esprit des Tunisiens, à la personne du président. Même l’adoption du 17 décembre comme date officielle de la révolution, au lieu du 14 janvier, pèche par l’absence de symboles et de figures emblématiques, à l’exception de Mohamed Bouazizi, le jeune héros qui s’est immolé par le feu. Mais les jeunes qui sont sortis dans les rues et se sont soulevés contre le régime despotique ne sont plus aujourd’hui connus que dans leurs zones territoriales ou leurs quartiers respectifs. Il y a certes des noms célèbres, mais il n’existe toujours pas de liste consensuelle, et plus aucun nom qui incarne la révolution. Ceux qui veulent s’accrocher au pouvoir craignent l’émergence de noms ou de figures dont le peuple pourrait se revendiquer et sur lesquels il pourrait construire son propre récit. C’est pourquoi ce récit doit rester strictement associé au nom de l’homme « providentiel » qui détient tout, leader de la révolution et de toute autre chose.

Nabil Hajji partage cette lecture avec la majeure partie de l’opposition, qui rejette les décisions autoritaires prises par le président Kais Saied sans concertation préalable avec quiconque, qu’il s’agisse des corps intermédiaires de la société civile, des partis politiques ou même des institutions publiques, telles que les universités ou les centres de recherche spécialisés en histoire et en sciences politiques. À leurs yeux, cette façon de faire dénote une nette dérive autoritaire et une forte crainte de toute critique susceptible de mettre à nu les mystifications véhiculés par le discours présidentiel qui gave l’opinion publique de théories du complot aussi simplistes que fantaisistes, afin d’échapper à toute critique et à toute obligation de rendre des comptes.

L’analyse de Hajji explique clairement que la controverse sur les dates officielles ne se limite pas à la période actuelle, mais constitue une constante de tous les pouvoirs autocratiques. Cette grille de lecture est partagée par un large secteur de la classe politique et de la société civile qui remet en question la légitimité du changement de date de la célébration de la Fête de la Révolution, et maintient que la date la plus importante est le 14 janvier, anniversaire du départ de Zine El-Abidine Ben Ali.

L’histoire politique contemporaine de la Tunisie a toujours été objet de controverses. Et les régimes successifs ont toujours été accusés d’écrire l’histoire au gré du chef unique, dans le but de légitimer le pouvoir en place et de donner une crédibilité symbolique aux orientations et projets politiques qu’il souhaiterait mettre en œuvre sur le terrain.

A partir de là, nous saisissons mieux le lien entre les fêtes nationales et la nature du régime en place, comme le décrypte notre interlocuteur, le professeur Lotfi Aïssa : « Il ne fait aucun doute que l’idée de célébrer les fêtes nationales est une tradition visant à consolider l’histoire de l’État-nation qui sous-tend l’idéologie nationale dès sa naissance, comme l’expliquent, de manière didactique, de nombreux ouvrages de méthodologie et de référence importants, tels que La Nation et le nationalisme d’Ernest Gellner, ou les essais publiés par Hayden White sur « La métahistoire, ou l’histoire imaginée au XIXe siècle » et tant d’autres travaux qui dissèquent les contextes dans lesquels ces visions sont façonnées et se transforment graduellement en paradigme fixe, qui a toujours essayé d’arrimer les méthodes d’enseignement des sciences humaines et sociales aux besoins politiques de l’État-nation. »

L’analyse et la déconstruction opérées par Lotfi Aïssa nous renvoient à une série d’interrogations, plus vaste qu’une simple interrogation sur les dates des fêtes officielles. Elles portent sur l’écriture de l’histoire commune, notamment à travers les institutions officielles. On se souvient de l’interminable débat autour de l’histoire du mouvement national où l’on a essayé de réduire la longue lutte contre le colonialisme à la figure du président Bourguiba, à commencer par l’attribution du titre de « Combattant suprême », et cette volonté, dénoncée tôt par des intellectuels et des militants nationalistes ou de gauche, de jeter l’opprobre sur tous ceux qui pouvaient contester la légitimité du pouvoir de Bourguiba, liée à son combat durant la colonisation. Sur la liste des exclus, on trouve les communistes, bien qu’ils aient partagé des cellules de prison avec Habib Bourguiba lui-même, les fellaghas et les hommes de la lutte armée. On sait aussi comment les yousséfistes ont été bannis de l’histoire officielle enseignée dans les écoles et les universités tunisiennes. Ils jugent que les recherches accumulées par l’Institut supérieur du Mouvement national[1] (actuellement Institut supérieur d’histoire tunisienne contemporaine), malgré leur importance et leur valeur scientifique, sont restées généralement fidèles au récit officiel. Pour eux, ces recherches n’ont pas pu produire des récits historiques rigoureux et impartiaux dans le traitement des événements. Cela dit, Lotfi Aïssa trouve ce jugement assez injuste envers les efforts consentis par ledit institut et, plus généralement, envers les historiens et les spécialistes de l’histoire tunisienne contemporaine. Il explique :

Cette lecture est inexacte, car l’étude de l’histoire contemporaine et de l’histoire actuelle ne saurait être considérée comme une chose tranchée, contrairement à ce que le récit officiel des dates nationales tente de faire croire à la recherche universitaire. Les instances politiques officielles ont toujours accompagné et contrôlé l’action de cette institution, créée le 16 novembre 1989. Cependant, la plupart des travaux de recherche menés par des générations d’historiens affiliés à cette institution n’ont pas adhéré à cette vision ni accepté des limitations, même si certains chercheurs semblaient s’en accommoder. Comme le prouvent certaines études publiées dans la revue de l’Institut, Rawafid, ainsi que les actes des différents colloques et conférences que l’institut organise tous les deux ans. Cela dit, le remplacement de l’intitulé « Histoire du mouvement national » par « Histoire contemporaine de la Tunisie » indique, depuis 2011, un attachement aux libertés académiques et une volonté de hisser le niveau de la recherche menée dans ce qui est traditionnellement désigné comme « Histoire du mouvement national », « Histoire contemporaine de la Tunisie » et « Histoire présente».

A ce propos, Nabil Hajji, secrétaire général du Courant démocratique, explique qu’en se référant au préambule de la Constitution de 2022, on constate qu’il stipule non pas de « redresser le cours de la révolution », mais bien de « redresser le cours de l’histoire». C’est ce qui s’est produit le 25 juillet 2021 dans l’esprit de Kais Saied, même s’il n’a participé ni aux événements du 17 décembre ni à ceux du 14 janvier, ni même aux événements intermédiaires. Il a décidé, dans le préambule de sa Constitution, d’être le maître du cours de la révolution et le redresseur du cours de l’histoire, non seulement du cours de la révolution tunisienne, mais du cours de l’histoire tunisienne dans son ensemble. Il est clair que ce qui motive Kais Saied n’est pas la question de l’histoire, mais sa conviction qu’il doit être au cœur de toute réflexion ou de tout récit sur lequel reposerait l’idée de changement. Ainsi, Kais Saied aspire-t-il à devenir le « redresseur du cours de l’histoire ».

Modifier la date de la célébration de la Fête de la Révolution ne peut être réduit à une simple modification des dates officielles ou au remplacement d’un jour férié par un autre. Il s’agit d’un acte politique fort, qui participe d’une réécriture de la mémoire collective calquée sur le récit que le Président souhaite imposer à l’histoire de la Révolution tunisienne.

Transcendant tous ces concepts controversés, le chef de l’Etat établit son propre discours fondé sur deux phrases clés : « L’explosion révolutionnaire sans précédent » et « Redresser le cours de la révolution ». Ce ne sont pas de simples métaphores. Ces assertions traduisent une vision politique qui s’approprie l’interprétation du passé et la construction de l’avenir. La modification unilatérale des fêtes nationales est en parfaite adéquation avec la philosophie du président qui refuse de reconnaître les partis et les corps intermédiaires, au profit d’une concentration réelle du pouvoir entre les mains de l’exécutif. Cette philosophie s’inscrit dans un élan visant à restructurer les relations entre l’État et la société selon une logique unilatérale qui impose son récit comme l’unique récit légitime, mais qui, dans le même temps, reproduit les raisons du rejet populaire de ces perceptions univoques imposées à la société, à l’origine des événements du 17 décembre, puis de ceux du 14 janvier.

iThere are no comments

Add yours