Malgré son rôle central dans le processus de production, le travail des femmes demeure invisible et non réglementé, en dehors du cercle restreint de l’économie officielle du pays et de ses statistiques. Il ne parvient pas à franchir les frontières de la hiérarchie familiale et des circuits précaires de l’économie informelle. Le pouvoir a multiplié les dénominations en trompe-l’œil, des coopératives aux entreprises communautaires. Mais toutes ces expériences ont échoué, car elles n’étaient que des vitrines politiques qui ne tenaient pas réellement compte de la spécificité des femmes, et pervertissaient l’essence même de l’économie solidaire.

Dans les banlieues, les quartiers populaires et les zones rurales déshéritées, les femmes pallient les carences de l’économie formelle grâce à leur travail, où se croisent deux types d’activité féminine : le travail invisible à l’intérieur des foyers, sans rémunération ni reconnaissance, essentiellement destiné à la consommation domestique, et le travail non déclaré qui génère des revenus mais jamais comptabilisé, dès lorsqu’il n’apparaît pas dans les statistiques nationales et n’est pas pris en compte dans le PIB. Alors qu’il constitue, en réalité, tout un réseau économique, dirigé depuis les cuisines des maisons, les ateliers de couture à domicile et d’autres espaces « clandestins » qui font des gâteaux, des poteries et d’autres produits destinés à la vente.

C’est grâce à ces activités, à ces luttes quotidiennes, que les femmes arrivent à surmonter une démission institutionnelle qui, ailleurs, fait des ravages. Leur histoire rappelle, néanmoins, chaque jour la nécessité d’un nouveau modèle économique plus inclusif et plus juste, capable d’accueillir toutes les activités que le système économique officiel n’a pas su intégrer.

Le travail des femmes dans les registres oubliés de l’État

Les travaux domestiques font partie de cet immense réseau économique invisible tissé par les femmes, mais ils restent absents des comptes officiels et de toute reconnaissance économique. Nadia, 38 ans, femme au foyer vivant dans un quartier populaire de la capitale, nous raconte son combat quotidien :

Je me lève avant tout le monde, je cuisine, je nettoie, je m’occupe des enfants, j’accompagne ma mère chez le médecin… Je travaille plus que l’homme qui sort, mais lorsqu’il s’agit d’évaluer le travail, on dit que l’homme travaille et que je suis au chômage.

Toutes ces tâches : cuisiner, faire le ménage, garder les enfants et prendre soin des personnes âgées, sont essentielles à la reproduction de la vie sociale, mais sont socialement réduites à une extension « naturelle » du rôle maternel, et ne sont pas considérées comme un effort économique qui mérite reconnaissance.

Cela dit, le travail non réglementé (ou non déclaré) diffère du travail invisible, en ce sens qu’il est rémunéré, mais s’exerce en dehors du cadre réglementaire et ne bénéficiant d’aucune protection sociale. C’est le cas des potières de Sejnane, où les femmes incarnent un modèle vivant du travail féminin non réglementé, puisant dans les racines culturelles profondes. Elles fabriquent à la main des poteries et des objets d‘art inspirés du patrimoine local, en s’appuyant sur des techniques traditionnelles transmises de génération en génération, sans machines ni moyens de production modernes.

Malgré la reconnaissance internationale de la poterie de Sejnane comme patrimoine culturel immatériel par l’UNESCO, le travail des femmes n’est pas encore intégré dans le circuit économique réglementaire. Leurs produits sont commercialisés de manière précaire, et ne leur garantissent pas un revenu stable ni une reconnaissance professionnelle à la hauteur de la valeur culturelle et économique de ce qu’elles produisent.

De son côté, Salha, 39 ans, mère de trois enfants originaire d’une zone rurale, nous parle de son travail de couturière à domicile : « Mes clients sont mes voisins et les habitants du quartier. Je n’ai pas de registre commercial et je ne peux pas louer de local. Je travaille tous les jours pour gagner ma vie et j’aspire à développer mon projet, mais je manque de soutien ». Bien que ce travail lui procure un revenu direct, il reste précaire et instable en raison de l’absence de réglementation et de protection.

Interrogée par Nawaat à ce sujet, la chercheuse en économie et militante féministe Souad Triki souligne la nécessité de distinguer deux concepts : le « travail invisible » et le « travail non réglementé ». Car selon elle, confondre les deux rend illisible la réalité dans laquelle évoluent les femmes, en particulier dans les quartiers populaires et les zones rurales, où ces formes de travail s’entremêlent et leurs contraintes s’accumulent.

Notre interlocutrice explique que « le travail invisible est l’effort quotidien que les femmes fournissent à la maison sans aucune contrepartie financière, que ce soit pour cuisiner, nettoyer, s’occuper des enfants ou prendre soin des personnes âgées. Il s’agit d’un travail essentiellement destiné à la consommation domestique et non au marché ». Bien que cet effort génère une valeur économique et sociale fondamentale qui contribue à subvenir aux besoins de la famille et à reproduire les forces vives de la société, il reste exclu des indicateurs économiques et des comptes nationaux, et n’est pas reconnu comme une activité économique légale. Pour Souad Triki, cette exclusion institutionnelle « rend les femmes plus vulnérables à l’exploitation et limite leurs chances d’accéder à l’autonomie économique, en l’absence de toute reconnaissance sociale ou juridique de la valeur réelle de ce travail ».

Selon le rapport de Social institutions and gender index (SIGI 2023), les femmes tunisiennes consacrent en moyenne 5,3 heures par jour à des tâches domestiques non rémunérées [1], contre seulement 0,6 heure pour les hommes, soit 8,1 fois plus.

Souad Triki relève, par ailleurs, « un paradoxe qui trahit l’inégalité entre les deux sexes : les femmes qui accomplissent ces tâches chez elles le font gratuitement, mais, si une personne extérieure (une domestique) est engagée pour les mêmes tâches, elle est rémunérée. Pourtant, on exige des femmes qu’elles continuent à faire ce travail, sous prétexte qu’il fait partie de « l’image de la mère/bonne épouse» qui a été créée par la société, et parce que le marché du travail n’offre aux femmes que la moitié des chances dont bénéficient les hommes, si l’on en juge par les taux de chômage des femmes et des hommes en Tunisie. »

Notre interlocutrice s’est également penchée sur la situation des femmes travaillant dans le secteur agricole, qui sont souvent classées dans la catégorie « employées domestiques ». Une classification qui exclut leur travail productif réel des statistiques officielles. En effet, malgré leur participation quotidienne à des activités de production directe, telles que l’irrigation, l’agriculture, la traite des vaches et d’autres travaux manuels, elles ne sont pas reconnues comme des travailleuses actives, et leur labeur n’est pas comptabilisé selon les normes du travail.

La chercheuse estime que cette exclusion prive les femmes de toute reconnaissance juridique ou économique leur garantissant une indépendance financière. Alors que le propriétaire foncier, lui, est considéré comme un travailleur actif même s’il ne participe pas réellement au processus de production. Si les statistiques indiquent que les femmes représentent une part importante de la main-d’œuvre agricole en Tunisie, leur travail reste invisible et non rémunéré tant qu’il est effectué dans le cadre familial.

Qu’en est-il du travail non réglementé ? Souad Triki explique qu’il s’agit d’un travail rémunéré, mais qui s’effectue en dehors du cadre légal et fiscal. Chez les femmes, il s’appuie souvent sur des compétences traditionnelles telles que la couture, la broderie, le tricot ou la confection de pâtisseries à domicile… dans le but de les vendre sur le marché et non pour la consommation domestique. Ces activités leur fournissent, par conséquent, un revenu direct, hors des circuits officiels de l’économie.

Une étude publiée par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle le 7 avril 2021 montre que le travail non déclaré représente environ 36 % de l’emploi total, soit 27 % chez les femmes contre 39 % chez les hommes. Malgré sa précarité, ce type de travail est « une forme de résistance féminine quotidienne pour l’indépendance financière, notamment dans un contexte marqué par l’effondrement progressif du marché du travail régulier et la réduction des possibilités d’emploi pour les femmes, en particulier celles issues des catégories les plus vulnérables», estime encore la chercheuse.

La conjonction de ces différents facteurs fait que les initiatives féminines restent individuelles et saisonnières De ce fait, elles sont susceptibles de disparaître ou d’être interrompues à la première crise. Cela s’explique par l’absence de mise en réseau, le manque de soutien technique et financier, et l’absence de voies claires pour intégrer le circuit économique. Ainsi, les femmes qui travaillent dans l’ombre créent « des opportunités de survie, mais dans des conditions inéquitables », souligne Souad Triki.

Lacune structurelle dans la représentation des femmes

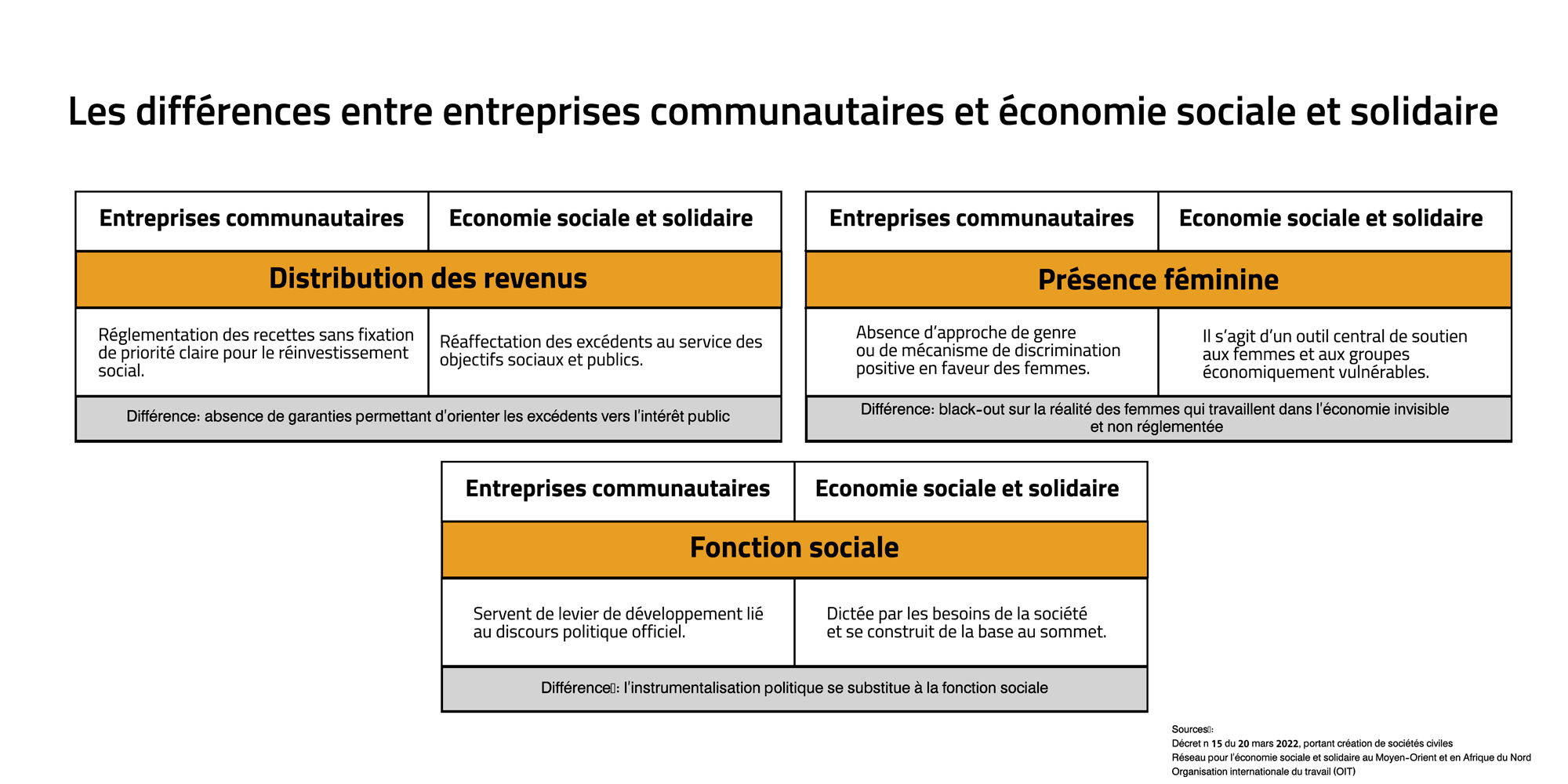

Face aux limites et aux dysfonctionnements des mécanismes officiels de reconnaissance du travail invisible et non déclaré des femmes, Layla Riahi, professeure d’université, chercheuse et membre du conseil consultatif du Réseau pour l’économie sociale et solidaire au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, s’est penchée sur les failles de la loi sur l’économie sociale et solidaire [2] en Tunisie. Elle souligne que la loi ne fait pas explicitement référence aux femmes, n’adopte aucune approche de genre et ne reconnaît pas les cadres dans lesquels évoluent les femmes exerçant un travail invisible. Elle estime que cette omission trahit une lacune structurelle dans l’approche adoptée par la loi vis-à-vis des groupes vulnérables en question. Sur cette question, elle se confie à Nawaat :

Accorder une véritable place au travail non déclaré des femmes ne s’accomplit pas simplement en mettant en place un cadre juridique, mais en aidant les femmes à s’organiser en coopératives qui leur permettent de contrôler le processus de production et de reproduction, d’accéder aux ressources et d’apporter une valeur réelle à leur travail, ce qui leur permet de créer de la valeur ajoutée et d’améliorer leur situation économique.

Layla Riahi estime que « la loi n’est pas un élément déterminant, mais plutôt un facteur facilitant, dans la mesure où elle aide à organiser les femmes au sein du processus de production, à comptabiliser le travail, à partager les actifs et à redistribuer les bénéfices de manière équitable. Cependant, cela ne s’est pas réalisé dans le cas tunisien », précise-t-elle.

Dans le contexte de l’expansion que connait l’économie informelle en Tunisie, Layla Riahi souligne que « même si elle soulève certaines de ces questions, la loi sur l’économie sociale et solidaire n’a pas défini les mécanismes permettant de développer l’idée de coopération ni de sortir les femmes de leur statut précaire, mais a plutôt « torpillé » les structures qui présentaient certaines caractéristiques de l’économie sociale et solidaire et les a recyclées sans apporter de réels avantages aux groupes concernés. »

Pour sa part, Houcine Rhili, chercheur spécialisé dans le développement et la gestion des ressources, estime que « l’une des principales lacunes de la loi sur l’économie sociale et solidaire en Tunisie est qu’elle ignore complètement la dimension de genre, alors que ce modèle économique a été créé pour soutenir les groupes les plus vulnérables, avec à leur tête les femmes qui travaillent dans l’économie invisible et non réglementée. »

Le chercheur nous livre, ici, son analyse, sur le sujet :

La loi sur l’économie sociale et solidaire promulguée en 2020 n’a pas été présentée comme un outil d’intégration et d’autonomisation des femmes, mais plutôt comme un levier visant à garantir une justice sociale globale, ce que je considère comme un dévoiement du concept même d’économie sociale. Par conséquent, ce modèle économique ne peut se substituer au rôle de l’État en matière de justice sociale, mais doit plutôt servir de mécanisme de création de richesse collective dans un cadre social plus équilibré, garantissant la dignité économique des catégories marginalisées.

Contrairement au contexte tunisien, les chiffres provenant du Maroc montrent un exemple d’expansion des coopératives dans l’économie sociale et solidaire et leur intégration dans la structure officielle de développement. Le réseau compte plus de 61 000 coopératives regroupant environ 800 000 coopérateurs et coopératrices, dont environ 8 000 coopératives féminines, selon les données du Secrétariat d’État chargé de l’économie sociale et solidaire au Maroc.

Houcine Rhili estime, en revanche, que l’État tunisien n’a pas œuvré à la qualification des femmes ni à la création de ces compétences, mais les a plutôt poussées vers des activités à faible valeur ajoutée, ce qui a maintenu le travail des femmes dans la précarité, y compris dans le cadre des nouvelles législations.

Des expériences déconnectées de la société

Le Réseau de l’économie sociale et solidaire au Moyen-Orient et en Afrique du Nord définit l’économie sociale et solidaire comme un modèle économique qui permet aux populations d’inventer des outils de gestion économique leur permettant de gérer leurs ressources et d’atteindre leurs objectifs et leurs aspirations en parfaite harmonie avec leur environnement naturel et leur histoire culturelle et sociale.

L’économie sociale et solidaire repose sur six principes fondamentaux : la responsabilité individuelle, l’entraide, la solidarité, la démocratie, l’équité et l’égalité. Or, les expériences tunisiennes témoignent d’un non-respect total de ces principes.

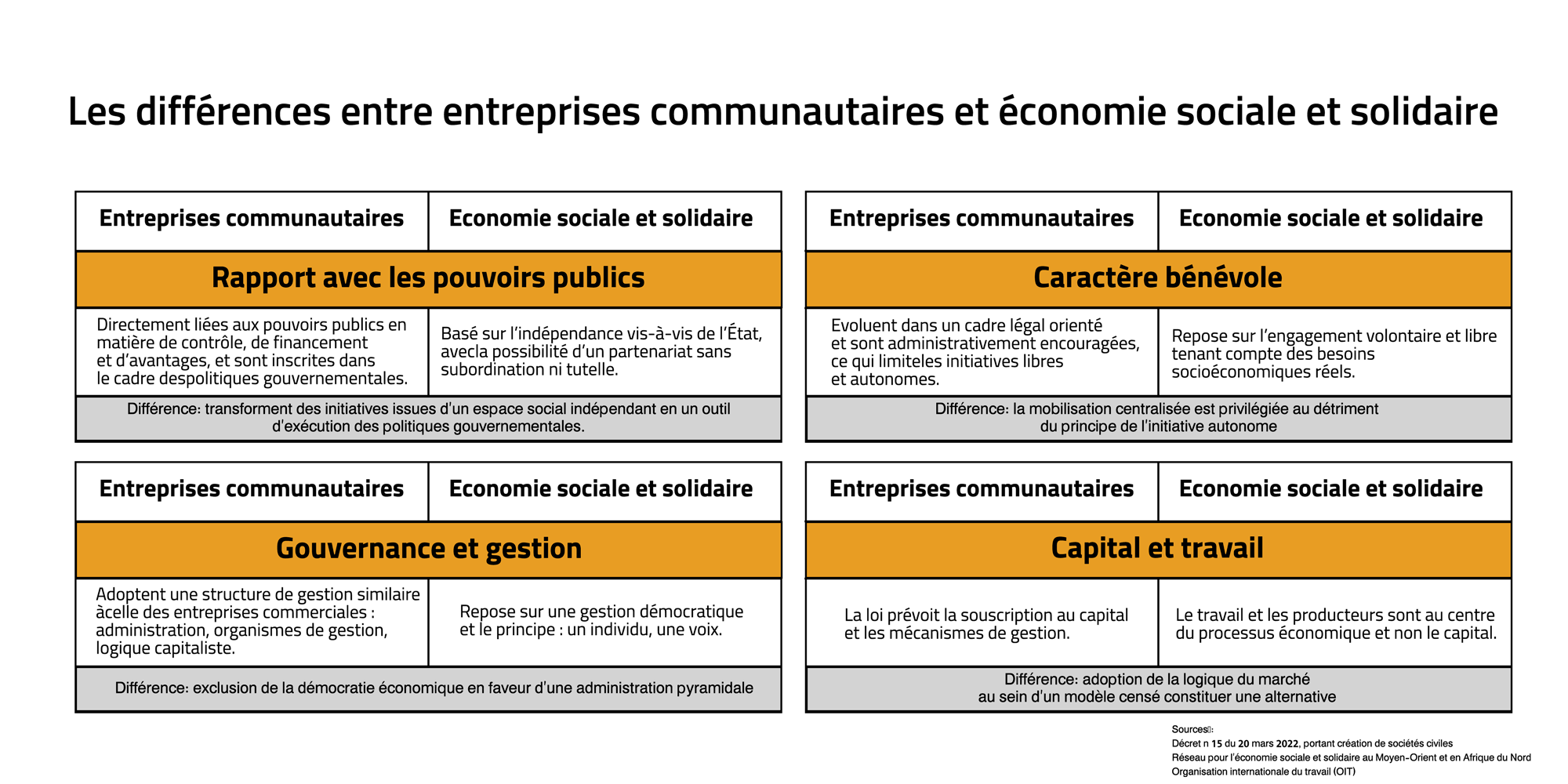

Selon une étude intitulée « Économie sociale et solidaire, mécanisme de résistance» de Houcine Rhili (octobre 2020), cet échec s’explique à la fois par l’interventionnisme de l’État et du pouvoir central, l’obligation d’adhésion et la surveillance accrue des activités des sociétés solidaires. Ce qui a fini par leur faire perdre leur caractère bénévole et autonome, l’un des principes fondamentaux de l’économie sociale et solidaire dans le monde entier. Depuis les années 1960, la Tunisie a connu de nombreuses expériences en la matière, à commencer par l’expérience des coopératives, aux associations de développement de la période post-révolution, en passant par les coopératives agricoles et les associations de développement agricole. Cependant, ces expériences ont eu un impact limité.

La même étude indique que la faiblesse de la gouvernance et l’absence de gestion démocratique et transparente ont eu comme effet la prééminence du caractère familial et tribal sur de nombreuses structures, ce qui a réduit leur efficacité. Tandis que les activités économiques à valeur ajoutée étaient si faibles qu’elles ne contribuaient pas réellement au développement national ni à l’emploi, notamment en raison du manque de financement public et de l’insuffisance de savoir-faire technique. Cela a entraîné l’abandon ou la faillite de nombreuses sociétés, dont notamment les coopératives de développement agricole.

En plus du fait que la multiplication et l’interférence des appareils de contrôle et de supervision ont engendré une bureaucratie paralysante, lesdites sociétés ont souvent été utilisées comme instruments de clientélisation politique plutôt que comme mécanismes de développement de l’économie solidaire. En gros, ces données traduisent un apport limité de l’économie sociale et solidaire en Tunisie, lequel ne dépasse pas 1,2 % dans le meilleur des cas. Aussi, le nombre d’adhérents reste très en-deçà des espérances, synonyme d’échec en matière d’ancrage socio-économique, en dépit des différentes démarches législatives et de développement, selon la même étude.

Entreprises communautaires : l’échec recyclé

Malgré le tapage politique intense autour du choix des entreprises communautaires [3] présentées comme programme social populaire et levier du développement local et régional, les chiffres officiels publiés par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle révèlent des résultats si faibles qu’ils vident le projet de son contenu économique. Au 10 novembre 2025, le nombre d’entreprises communautaires créées ne dépassait pas 230, dont seulement 60 étaient entrées en phase d’activité effective, soit moins d’un tiers du total, ce qui montre clairement la faible viabilité de cette formule. Sur le plan de l’emploi, tout ce système, avec tous les avantages juridiques, financiers, fonciers et fiscaux qui lui ont été accordés, n’a permis de créer qu’environ 380 emplois, soit une moyenne de 6 emplois par entreprise active, ce qui est dérisoire par rapport à l’ampleur des ressources publiques qui lui sont allouées.

A cela s’ajoutent les exonérations fiscales pendant dix ans, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, l’octroi de prêts à des taux d’intérêt préférentiels garantis par l’État, l’accès à des terres agricoles étatiques et à au domaine privé de l’État, l’exploitation des ressources forestières, ainsi qu’une simplification inédite des procédures de création d’entreprise grâce à la réduction du nombre de fondateurs et du capital requis. Cependant, tous ces avantages n’ont pas permis de créer une réelle valeur ajoutée, dès lors que l’activité de la plupart des entreprises communautaires sont restées circonscrites à des maillons intermédiaires peu productifs, basés sur la redistribution des marges bénéficiaires plutôt que sur la production de richesse. C’est ainsi le cas de la vente de produits agricoles ou de matières premières sans aucune transformation industrielle.

A ce propos, le chercheur Houcine Rhili explique que « la plupart des entreprises communautaires ne produisent pas de valeur, mais se contentent de la répartir, car une entreprise qui se limite à importer des sacs d’ammonitrate (engrais agricole) et à les revendre au kilo aux agriculteurs n’entre dans aucun processus de transformation, de fabrication ou de développement, mais restera otage du même cycle commercial élémentaire. » Le chercheur souligne que « ce modèle n’est pas une exception, puisqu’il s’applique à la plupart des entreprises communautaires dont les activités se limitent à l’agriculture brute, sans aucune orientation vers l’industrialisation, la transformation ou l’innovation. Ce qui explique la faible valeur ajoutée, quasi inexistante, de ces expériences. »

Il s’agit d’un échec structurel qui ne peut être justifié par des facteurs conjoncturels, mais qui est lié à la nature même du projet, présenté comme un choix imposé à la société, ne reposant ni sur les dynamiques économiques existantes ni sur de réels besoins sociaux. Le problème en Tunisie ne réside pas dans la forme de l’entreprise ou le nombre de fondateurs, mais dans un modèle de développement en crise qui reproduit les mêmes politiques défaillantes sous de nouvelles appellations. Ainsi, la volonté persistante des autorités à relancer le programme des entreprises communautaires semble n’être qu’une tentative de maquiller une incapacité endémique à créer de la richesse et à réaliser un développement effectif.

Suivant ce constat, le chercheur estime que l’expérience des entreprises communautaires peut être considérée, dans la pratique, comme un échec après seulement trois ans d’existence. Un échec qui est officiellement assumé à travers la révision du décret qui les régit en octobre 2025. Cette révision ne doit pas être considérée comme une amélioration technique, mais comme un aveu implicite du fait que la formule initiale n’a pas produit la dynamique économique et sociale tant chantée. Le gouvernement a tout fait pour tenter de sauver un modèle qui peinait à mobiliser la société et à créer des initiatives ayant une réelle consistance économique. Il a, par exemple, allégé la condition de création d’une société, lequel est passée de cinquante membres à dix au niveau local et quinze au niveau régional.

Houcine Rhili situe cet échec dans un contexte plus large de reproduction des mêmes expériences en matière d’économie sociale et solidaire en Tunisie. Ainsi, depuis les années 1960, le pays a continué à ressasser les mêmes formes associées à l’expérience des coopératives, qui concernait au départ le secteur agricole rural, puis à celle des coopératives et des groupements de développement agricole, et enfin à celle des entreprises communautaires aujourd’hui, sans étendre les domaines d’intervention à l’industrie, à l’environnement ou à la transformation des produits agricoles. Il cite l’expérience des coopératives des années 1960 comme une référence historique, qui s’est elle aussi soldée par un échec en raison de l’interventionnisme de l’État et de l’absence de caractère bénévole et indépendant.

Notre interlocuteur avertit que l’ampleur des avantages financiers et fiscaux accordés aux entreprises communautaires, compte tenu de la faible valeur ajoutée et de l’absence de contrôle efficace, ouvre la voie à de graves risques liés à la mauvaise gestion des fonds publics, voire au blanchiment d’argent, notamment en raison d’exonérations fiscales qui s’étendent sur dix ans. Il s’en réfère à des expériences antérieures en Tunisie, telles que les lois de promotion des investissements de 1972 et 1974 et le Code des investissements de 1993, où des avantages ont été utilisés comme mécanisme pour lancer des sociétés provisoires bénéficiant d’exemptions, puis déclarant faillite dès la fin de la période de grâce, pour ensuite être réactivées sous de nouveaux noms, sans réaliser de développement durable ni créer des emplois.

Lyala Riahi estime, pour sa part, que les entreprises communautaires représentent un modèle facile à instrumentaliser à des fins de clientélisme politique. Elle explique que la loi régissant ces entreprises ne définit ni le travail ni les ressources, et ne les place pas au cœur du processus de production, mais évoque uniquement la souscription au capital et les mécanismes de gestion. Elle ajoute que le système de gouvernance au sein de ces entreprises est antidémocratique et échappe aux travailleurs et aux producteurs. Cela les place très loin du cadre universellement reconnu des mouvements coopératifs, qui reposent fondamentalement sur le contrôle collectif de la production, l’autonomie et une participation effective à la prise de décision. La chercheuse conclut que ce modèle ne répond pas aux conditions d’organisation du travail, ni ne crée de véritables voies d’émancipation pour les femmes travaillant dans l’économie informelle et non réglementée. Selon elle, le dispositif ne saurait leur permettre d’échapper à la précarité ou de s’approprier collectivement leurs propres moyens de production.

En conclusion, cette évolution montre bien que l’économie sociale et solidaire tunisienne, des origines aux entreprises communautaires actuelles, a de tout temps été un levier d’instrumentalisation politique. Aujourd’hui, face à la montée du populisme, c’est devenu un outil de propagande pour un pouvoir qui n’a pas su répondre aux attentes socioéconomiques des Tunisiens. Bravant cet échec, les femmes des banlieues et des zones rurales poursuivent leur résistance quotidienne à travers un travail qui, bien que toujours aussi précaire, constitue un véritable réseau économique.

[1] Organisation de coopération et de développement économiques / Indice des institutions sociales et de genre (SIGI). (2023). Profil national : Tunisie. OCDE / ONU Femmes.

[2] Source : Loi n° 2019/79 relative à l’économie sociale et solidaire, approuvée par l’Assemblée du peuple tunisien le 17 juin 2020.

[3] Décret n° 15 du 20 mars 2022, portant création des entreprises communautaires.

Cordiales salutations.